Mario Vargas Llosa (1936–2025)

Ha muerto Mario Vargas Llosa, y con él se va algo más que un gran autor: se clausura una forma entera de vivir y concebir la literatura.

Ha muerto Mario Vargas Llosa, y con él se va algo más que un gran autor: se clausura una forma entera de vivir y concebir la literatura. Fue, quizás, el último escritor de lengua castellana que llevó una carrera literaria ortodoxa —en el sentido flaubertiano, riguroso y totalizante del término— y también el último que encarnó, sin pudor ni disculpas, la figura del escritor profesional que aspiraba a intervenir en el mundo desde la ficción y desde las ideas.

Fue un hombre de su época —esa brillante generación del boom—, y como ellos, apostó por la novela total. En esa apuesta llegó más lejos que muchos. La guerra del fin del mundo (1981) y La casa verde (1966) son ejemplos mayores: novelas amplias, ambiciosas, complejas, donde la historia, el mito, la violencia y la estructura narrativa se funden con una solvencia admirable. Novelas difíciles, sí, pero también perdurables.

Tuvo un sentido del humor peculiar, elegante, a veces travieso. Escribió también novelas livianas, narraciones juguetonas o satíricas, como Pantaleón y las visitadoras (1973). Supo moverse del erotismo culto al realismo político, del testimonio personal al ejercicio ensayístico. Elogio de la madrastra (1988) es una pieza erótica refinada, atrevida, a ratos casi pornográfica, pero escrita con arte. Acompañada de Los cuadernos de don Rigoberto (1997), forma un díptico insólito en nuestra tradición.

Fue también un gran ensayista. Supo pensar la literatura con claridad y pasión. Su autobiografía intelectual, La huella del pez en el agua (1992), es un texto clave: allí reconstruye no solo su vocación, sino también la encrucijada política que vivió. Porque Vargas Llosa no solo quiso escribir la historia: quiso también intervenir en ella. Quiso ser presidente. Y gracias a Dios no lo fue. Eso lo salvó. Salvó su memoria. Porque no es fácil ser presidente en América Latina —no lo ha sido nunca— y salir de eso ileso. Esa experiencia habría devorado incluso su prestigio. Le habría quitado lo que ni la crítica más feroz le pudo arrebatar: la libertad de haber vivido para escribir.

Fue uno de los pocos autores afortunados que lo tuvo todo: talento, disciplina, fortuna crítica, éxito editorial y un lugar indiscutible en la historia literaria.

Conversación en la Catedral (1969) sigue siendo, medio siglo después, la gran novela política de la lengua española. Ningún otro texto de ficción ha retratado con semejante complejidad, sordidez y clarividencia el envilecimiento de una sociedad latinoamericana. Y no se limita a la denuncia de una dictadura: lo que allí se retrata es una maquinaria más profunda, más pegajosa, más perversa. La novela muestra el populismo criollo en plena acción, el clientelismo, la doble moral, el cinismo institucionalizado. Es, entre otras cosas, un retrato feroz del aprismo como fenómeno político y cultural. La dictadura del general Odría es solo el telón de fondo de un Perú degradado por décadas de pactos espurios y salvaciones falsas. No es solo una gran novela: es un portento. Una obra de esas que no envejecen, sino que se vuelven más agudas con los años.

Incluso en sus títulos menores hay oficio, y muchas veces valentía. Lituma en los Andes (1993), por ejemplo, es una exploración oscura y penetrante del terror y la descomposición moral.

Vivió y escribió después de que ya se había declarado —más de una vez— la muerte de la novela. No solo sobrevivió a esa sentencia: la refutó. Pero también es cierto que, con él, se cierra el epílogo. La novela moderna, la novela como arte total, como edificio complejo de lenguaje, historia y psicología, culmina en su obra. Lo que venga después —bueno, brillante, legítimo— será otra cosa.

Fue uno de los pocos autores afortunados que lo tuvo todo: talento, disciplina, fortuna crítica, éxito editorial y un lugar indiscutible en la historia literaria. Cambió de registros sin perder autoridad. Y además —esto también cuenta— vivió como quiso. Supo administrar y disfrutar su éxito, a veces con aciertos, otras con torpezas, pero siempre con una autenticidad desarmante. Fue figura pública, personaje mediático, incluso protagonista de escenas de farándula: desde su célebre disputa por celos con Gabriel García Márquez —mitad tragedia, mitad leyenda— hasta su romance, matrimonio y posterior divorcio con Isabel Preysler, que fue carne de crónica rosa y, al mismo tiempo, testimonio de una libertad sentimental ejercida sin complejos.

Murió con la conciencia de haber construido una obra que lo trascendería. Y esa conciencia, que puede parecer altiva, es en realidad un privilegio que muy pocos autores en el mundo moderno pueden permitirse. La historia y el tiempo sabrán confirmar lo que muchos ya sabemos: que su obra será leída dentro de cien años.

Hoy, más que nunca, sentimos el peso de aquella frase de Nietzsche: «Dios ha muerto». No cuando él la pronunció, sino ahora, cuando nos damos cuenta de que la literatura —para quienes la habíamos elevado casi a la categoría de lo divino— ha dejado de respirar. Con la muerte de Vargas Llosa, muere la novela como arquitectura, como artefacto literario complejo, como forma de vida. Lo que queda es un mundo de narrativas planas. Y esa planicie no es solo estética: es idéntica a la línea recta de un monitor cuando el corazón se ha detenido.

Nos deja el vacío de su figura, pero también la persistencia de su ejemplo: escribir como si la literatura aún pudiera explicarlo todo, como si la ficción aún pudiera tocar el corazón de lo real.

—Un escritor que lo leyó, que lo discutió, que lo respetó.

Y que sabe que, con él, le decimos adiós a la literatura escrita en papel como plataforma.

Hoy no será noticia de primera página: no había terminado de expirar cuando ya estaba replicado en cientos de miles de pantallas.

©Trópico Absoluto

Israel Centeno (Caracas, 1958), narrador, editor y profesor venezolano. Reside en Pittsburgh, Pensilvania, donde fue escritor residente en City of Asylum (2011-2018). Ha publicado más de veinte libros. Entre sus obras destacan: Calletania (Caracas: Monte Ávila Editores, 1992), Criaturas de la noche (Caracas: Alfaguara, 2000), El complot (Mérida: Ediciones El Otro, El Mismo, 2002) y El arreo de los vientos (New York: Sudaquia Editores, 2021). Sus publicaciones recientes incluyen Stealing Genius y La torre invertida (2024-2025). Reconocido con el Premio CONAC y el Premio Bienal de Guayana. Fundador de la editorial Memorias de Altagracia, enseña escritura creativa desde 2005.

2 Comentarios

Escribe un comentario

Desde hace poco te he podido leer,pero la forma desenfadada como escribes es interesante y reveladora. No estoy de acuerdo contigo. La novela no podrá desaparecer. Es como decir que la pintura y la música también han de desaparecer.

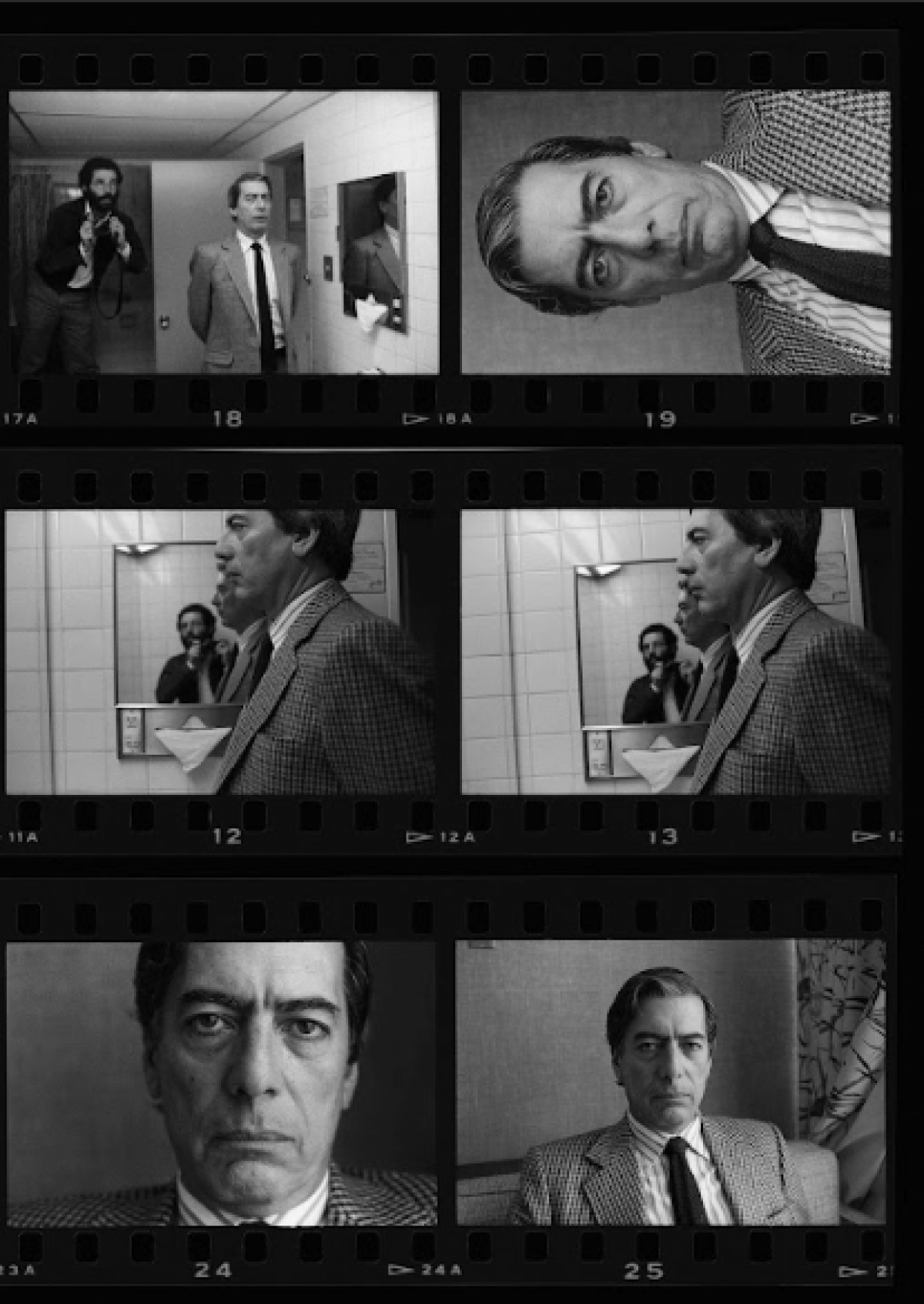

Las fotografías de Vasco magníficas, como todo lo que su mirada capta.

Con respecto al texto,

comparto con el autor

su visión de Vargas

Llosa: en sus novelas

no solamente retrata a la sociedad latinoamericana sino a una maquinaria más

profunda que vivimos

actualmente a nivel

universal.