Del cinetismo pasado al renovado cinetismo de Elias Crespin

Crespin crea metáforas con un lenguaje predominantemente visual, del que es preciso conocer la tradición del arte que nos configura para poder interpretarlas y entender cómo su propuesta se nos presenta en los casi imperceptibles nylons de sus obras, y cómo por medio de ellos se nos invita a comprendernos como vasos comunicantes de materialidades que juegan con el espacio y el tiempo inasible, pero que, en el juego de las sombras, expresan continuamente su permanencia y escriben una nueva página en el cinetismo venezolano ahora más reflexivo, privado y contemplativo.

«Ya que todo se mueve, repitámoslo tantas veces que logremos retenerlo;

ya que todo cambia, fijémoslo una y otra vez hasta que lo olvidemos. (…)

Lo que permanece no son los objetos, sino la acción. El espacio remite al tiempo.»

Teresa Lanceta Aragonés (2007)

La historia del arte venezolano de mediados del siglo XX, y la de ahora, en este 2025, se encuentran en una palabra que remarca la importancia de un modo de hacer determinante de nuestra particular manera de representarnos ante el mundo: cinetismo. Pero ¿qué une al cinetismo pasado con este cinetismo que ahora se nos presenta?

Antes de argumentar el hilo que nos conduce de aquel cinetismo a este otro, consideremos que la definición de lo cinético —pasado o nuevo— se encuentra en la importancia de conocer, manejar y expresar el movimiento, sea real o apariencial.

Su más simplificada definición se encuentra en el movimiento por el movimiento unido a la preponderancia de sus elementos formales; pero su complejidad, al contrario, escapa de lo formal pues el movimiento se expresa como transformación del espacio-tiempo.

Este último como el lugar experiencial en el que nos encontramos con ese objeto realizado intencionadamente para atrapar la esencia de las vicisitudes que encierran una espiritualidad activa y contemplativa, capaz de emerger desde lo inconmensurable, que caracteriza a la obra de los artistas, que como Elias Crespin (Caracas, 1965) reflexionan y actúan en este modo de hacer específicamente venezolano.

Para comprender esto es necesario tender puentes entre el anterior cinetismo y el que ahora se nos presenta. Este que nos impele a hablar y a devolver nuestra mirada a lo cinético de mediados del siglo XX en Venezuela, a revisar de nuevo sus postulados y conducirnos, inevitablemente, a una visión nostálgica de aquel país que se encontraba en medio de un proceso de democratización en el que, tal como lo formula Luis Enrique Pérez-Oramas: se comenzaba a estabilizar una «voluntad moderna, en su versión constructiva, dentro del arte venezolano: el plan regulador, el programa tecno-racional, la centralidad política y estética, la teleología estructural, la megalografía pública, la voluntad estética de poder (y la voluntad de poder estético), la consistencia estructural, la ilusión óptica, la razón ornamental, la aniquilación de las sombras, la afirmación de trascendencia, la ideología de vanguardias»[1] determinada en la necesidad de la renovación continua de lo nuevo.

Venezuela, era un país que desde la década de los 50 hasta la década de los 80 soñó con los penetrables de Jesús Soto, con los juegos ópticos cromáticos de Carlos Cruz-Diez o con los Solar de Alejandro Otero, conviviendo conjuntamente con otras órbitas cinéticas no tan visibles, pero con la voluntad del poder estético, de su experimentación unida a su actuación en el ámbito político-social venezolano tanto público como privado.

En estas órbitas encontramos artistas como: Armando Barrios, Francisco Salazar, Gego, Juvenal Ravelo, Luisa Richter, Mateo Manaure, Narciso Debourg, Omar Carreño, o Rubén Núñez, entre otros. Artistas que figurarían al movimiento, en sus desafíos de representación, desde diversas aristas fueran estas contemplativas, conceptuales, espaciales, ópticas, individuales o participativas, en todas sus posibles combinaciones.

Durante tres décadas el cinetismo marcó y mostró el deseo progresista de la democracia venezolana, en la que los artistas cinéticos posicionaron un modo de hacer que se convirtió en la identidad de un país que se expresaba bajo la óptica de la desmaterialización y rematerialización cinética, colectiva, urbana y participativa, en la mayoría de los casos, o íntima y privada en el campo de las percepciones personales. El cinetismo, esperaba, en todas sus manifestaciones la construcción de la moderna realidad en común venezolana.

Ese cinetismo, el pasado, que buscaba acercarnos a una suerte de metáforas de realidad, centradas en la necesaria experimentación del espacio-tiempo que nos atrapa en el movimiento en el que, como escribiría Gaston Bachelard, «sólo en el dominio estético podremos encontrar valores sintéticos comparables a los símbolos matemáticos. ¿Qué poeta nos dará metáforas de este nuevo lenguaje? ¿Cómo llegaremos a imaginar la sensación de lo temporal con lo espacial? ¿Qué visión suprema sobre la armonía nos permitirá coordinar la repetición en el tiempo con la simetría del espacio?»[2]

La deseada visión del cinetismo pasado respondía al manejo del lenguaje en ese artista que manejaba el movimiento real o apariencial en tanto dominio estético-formal o científico, a su comprensión del espacio tiempo, a su armonía despersonalizada y participativa, unida a una perspectiva de occidentalidad y universalidad que perdió progresivamente su fuerza en el panorama nacional.

Los cambios culturales, sociales y políticos acaecidos en la Venezuela de los años 80 y 90 trajeron como consecuencia el cuestionamiento del cinetismo como expresión vanguardista del arte venezolano, junto a los ensueños modernos de Venezuela. Ambos, cinetismo y modernidad, parecían desaparecer o desmaterializarse en un país que paulatinamente desmantelaba su sistema de existencia anterior, y con ello la pérdida de vigencia de los símbolos de representación venezolana en el imaginario colectivo, pero que, para otros, mantenían su capacidad de extenderse en el tiempo.

Cinetismo, el pasado, que se dilata en el momento en que el artista Elias Crespin argumenta que todo comenzó con el «Cubo de Nylon» (1984) de Jesús Soto, que pudo ver en el Museo de Bellas Artes de Caracas en el año 2000. Crespin procede de una tradición cinética localizada en el territorio venezolano, de la cual se alimentó, en especial de ese «Cubo de Nylon» en el que encontró y expandió -lo que Bachelard se preguntaba- la visión de la armonía que le permitiría como artista coordinar la repetición en el tiempo con la simetría del espacio.

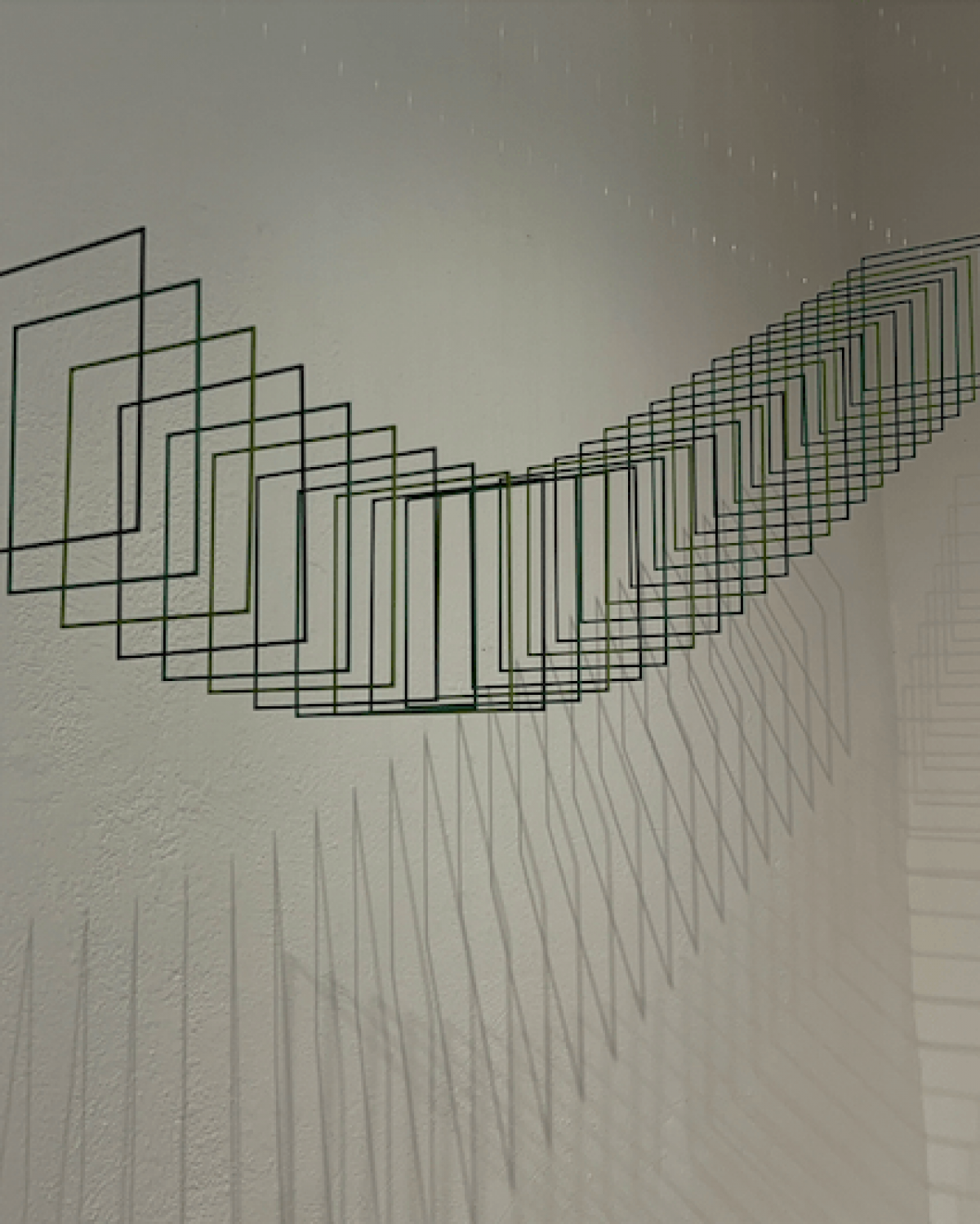

Crespin retorna a las armonías cinéticas que le preceden, las extiende a su tiempo a través de un concienzudo proceso de investigación y de programación en el que las casi imperceptibles líneas del nylon sostienen a las sutiles, e igualmente casi aéreas en su ligereza, formas geométricas.

El artista, con ellas, pareciera bordar el espacio a través de sugerentes y lúdicas intervenciones, programadas en la interioridad de pausados juegos de movimiento visible en las delicadas varillas de acero suspendidas al techo por hilos de nylon que juegan con el espacio-tiempo en el que opera la acción de su particular expresión.

El cinetismo de Crespin no es el cinetismo pasado, ese que puebla el imaginario de los venezolanos, o el de las grandes páginas de la historia del arte cinético de mediados del siglo XX. El Cinetismo de Crespin es otro: más puro que el que sus predecesores esperaron lograr, más armónico que el de sus antecesores y mucho más contemplativo en la detención que exige al espectador, donde la participación se reduce a la mirada.

La obra de Crespin, en este sentido, es impura, ha dado un paso más allá de la pureza cinética, que le antecede, supera su rigurosidad y la participación del espectador. Debido a que las lentas variaciones del movimiento logradas por el artista se encuentran contaminadas por el tiempo y la reflexión transcurrida desde la visión del «Cubo de Nylon» de Soto hasta la materialidad de su obra actual, en la que, deliberadamente, detiene al espectador en la contemplación de la armonía que nos permite atrapar la esencia de ese espacio-tiempo planificado por él mismo.

En sus obras cada nylon es un vaso comunicante entre el aspecto tecnológico oculto -ese que se encuentra encerrado en la blanca caja contenedora- y el deseo de lo geométrico de hacerse real en medio de su apariencial y construida presencia. Estas formas que dependen por completo del movimiento generado más allá de nuestros sentidos o percepción. Algo las mueve, pero ¿dónde está?

Crespin convierte al cinetismo en un cinetismo renovado, en medio de un retorno múltiple: estético, sensible, evocativo y contemplativo, con el que se sitúa en un más allá de la pureza, más allá de lo cartesiano o de lo científico, apropiado para este particular modo de hacer artístico, en el que se atrapa -aunque sea por un instante- el espacio y el tiempo sin tipo alguno de distinción.

Un cinetismo renovado, un neocinetismo el de Elias Crespin, cargado de las relecturas de una tradición expandida, dilatada a otros territorios tanto físicos como emocionales, alejados de la grandilocuencia cinética pasada, donde el mensaje -o el no mensaje del artista- se encuentran en una novedosa manera de atrapar a la realidad, esa que solo es manifestada por el dominio de las sensaciones estéticas que provienen de la razón.

Crespin crea metáforas con un lenguaje predominantemente visual, del que es preciso conocer la tradición del arte que nos configura para poder interpretarlas y entender cómo su propuesta se nos presenta en los casi imperceptibles nylons de sus obras, y cómo por medio de ellos se nos invita a comprendernos como vasos comunicantes de materialidades que juegan con el espacio y el tiempo inasible, pero que, en el juego de las sombras, expresan continuamente su permanencia y escriben una nueva página en el cinetismo venezolano ahora más reflexivo, privado y contemplativo.

©Trópico Absoluto

Notas

[1] Pérez-Oramas, Luis: «Caracas, escena constructiva», en: Trópico Absoluto, 8 de abril de 2020, https://tropicoabsoluto.com/2020/04/08/caracas-escena-constructiva/, (consultado: 27/6/2025)

[2] Gaston Bachelard citado por Elena Oliveras en: Arte Cinético y neocinetismo. Hitos y nuevas manifestaciones en el siglo XXI, Buenos Aires, Emecé arte, 2010, p. 252

Otra versión del presente texto será publicado gracias a la Hacienda La Trinidad y Espacio Monitor en el catálogo Elias Crespin: Continuum 2016-2025.

0 Comentarios