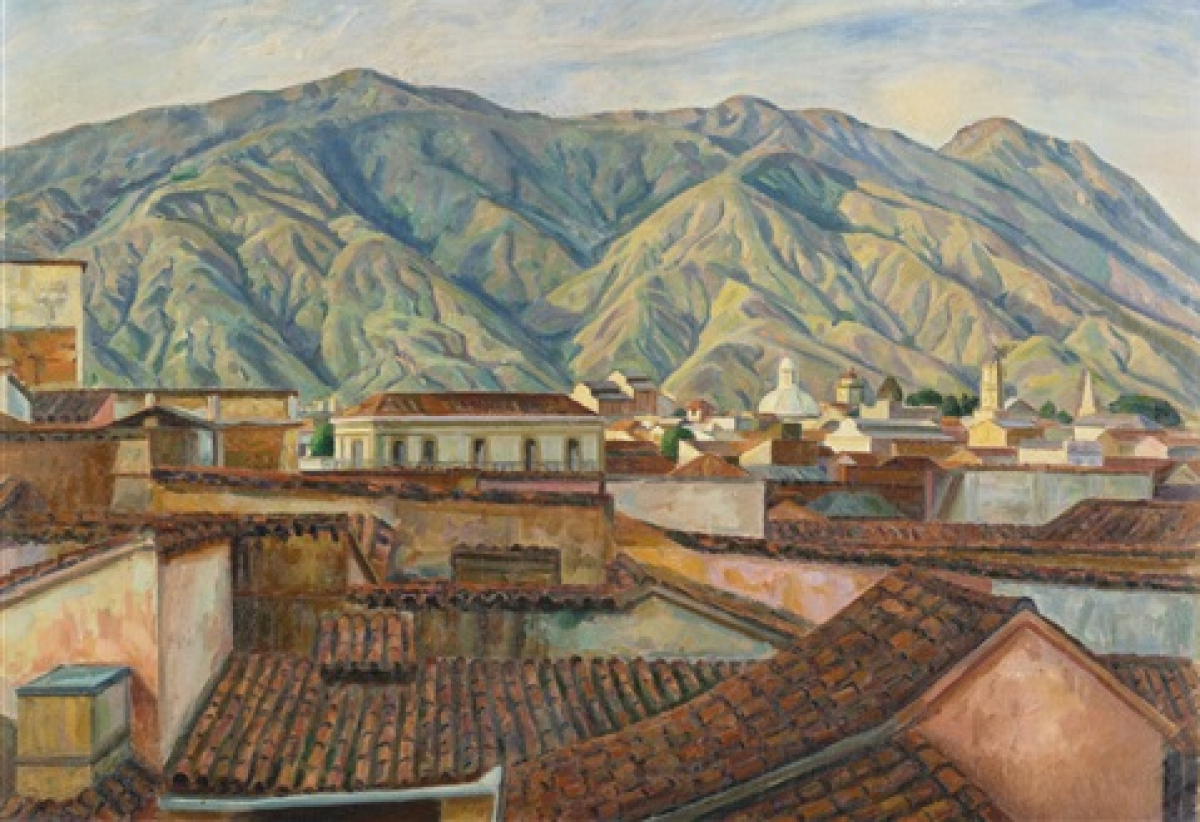

Dar el botín: Los ritmos del saqueo en la Provincia de Caracas (1814)

¿Qué tiene 1814 que lo hace tan temible y especial a la vez? La guerra de independencia se cimentó sobre el efectivo despojo y repartición de los bienes de particulares afines a los bandos, base material que guiaba a la contienda tanto o más que las diferencias ideológicas. Así, saber dar y amalgamar a los diversos combatientes fue una ardua tarea que pocos hombres, tales como José Tomás Boves, pudieron dirigir y controlar en momentos álgidos como el período de la Guerra a Muerte. «La posesión prolongaba la esperanza de quedarse con algo, pero a la vez lanzaba un claro mensaje: Una vez en el poder, el botín podía cambiar de signo.»

El primer jefe de la democracia venezolana cubre el año de 14 y a Morillo y a su expedición y a cuanto le rodeaba, como cubre la lava de los volcanes las ciudades y los campos.

Juan Vicente González

Carabobo selló la paz. Durante años, no pocos manuales y libros de historia han repetido esta premisa. Si nos acogemos a ella, podríamos hablar sin problemas de «paz» en 1825. Sin embargo, rondaba un miedo: los restos de una guerra que había sacudido a la sociedad permanecían latentes. Ese mismo año, la imprenta de Jesús María Soriano publica en Caracas un folleto titulado: «Las víctimas de Güere, época del terror», donde se recuerdan las propiedades destruidas y vidas desperdiciadas, así como la monstruosidad de los victimarios. El llamativo impreso también expresa:

Era el mes de Noviembre del año de 1814. Caracas estaba asolada, y la tristeza y el espanto se veían retratados en el semblante de las pocas familias que no emigraron al Oriente, huyendo del puñal asesino de los feroces soldados y verdugos de Boves.(1)

Dicha relación, más que establecer la cronología del desastre, advertía sobre los peligros de una inminente «guerra de colores». Las tensiones que habían incendiado las llanuras hace once años se mantenían intactas. Los haberes militares no valían el papel donde estaban impresos y la soldadesca pedía desesperada los incentivos de la patria.(2) Sobre la República de Colombia llueven empréstitos, al igual que los rumores de una inminente guerra civil. Por ello, Simón Bolívar escribe el 7 de abril de 1825 a Francisco de Paula Santander:

«La igualdad legal no es bastante por el espíritu que tiene el pueblo, que quiere que haya igualdad absoluta, tanto en lo público como en lo doméstico; y después querrá la pardocracia, que es la inclinación natural y única, para exterminio después de la clase privilegiada».(3)

El mismo problema que los conjurados de 1808 llamaron la «bestia parda», los constituyentes de 1811 la «cuestión parda» y que en 1814 adquirió el matiz de «horda infernal», se presenta como un fantasma, imagen que relampaguea «en el instante mismo en que se ofrece al conocimiento pero que, en su fragilidad misma, compromete la memoria y el deseo de los pueblos».(4) Todavía en 1822 se escuchaba en boca de José Antonio Páez: «estos hombres aunque hagan un viaje al cielo, jamás, se convertirán en hijos de la Patria, ni olvidarán los principios que adquirieron en la escuela de Boves y Morales en la desgraciada época de 1814…» (5). Opinión también esbozada en el famoso Manifiesto de Carúpano de septiembre de 1814, documento que sintetiza el quiebre de la Segunda República y sienta el desprecio oficial contra el nefasto año. Para Bolívar, había sido un tiempo maldito donde los propios venezolanos y no los españoles lo habían vencido.

Este período que inicia con una asamblea popular para afianzar su tambaleante autoridad y finaliza con la muerte de Boves el 5 de diciembre, encerró infinitas complejidades, las cuales descolocan muchas de las jerarquías establecidas. Líneas de fuga que rebasan los clásicos esquemas maniqueos que archivan todo en la conveniente gaveta del horror.

Si el Manual de Carreño (1853) sienta las bases de la urbanidad, Venezuela heroica (1881) de Eduardo Blanco establece los parámetros del «buen historiar». Un balance sobre el citado tema expresa: «¡He aquí el año terrible! El año de la sangre y de las pruebas, en cuyo pórtico aparece escrito por la espada de Boves, el Lasciate ogni speranza para los republicanos de Venezuela».(6) Estas palabras cercenaron por mucho tiempo la posibilidad de realizar nuevas preguntas sobre el período. Los alcances sociales del año terrible debían quedar sepultados en una historia que presentase cada episodio como una línea ascendente para obtener la «libertad».

En Juan Vicente González y su Biografía del general José Félix Ribas (1865), el año adquiere oscuros ribetes, pues frena abruptamente la narración para exclamar: «Nos detenemos aquí, sobrecogidos de dolor y espanto. ¡Hemos llegado al año de 1814!!!».(7) La pausa sirviera de advertencia para enfrentar tanta violencia y, a la vez, escindir al período de cualquier contexto posible. Para la historiografía romántica el año terrible no necesitaba explicaciones sino condenas, dejando a un lado los consejos de Rafael María Baralt, quien en 1841 agregaba: «Tal fue para Venezuela el año de 1814, fecundo en combates, en virtudes, en crímenes y en profundas lecciones».(8) Aunque igualmente este autor presenta argumentos fundacionales de la gesta emancipadora, tiene el gesto crítico de sugerir un abordaje lleno de matices y contradicciones, propios de estos meses claves para entender el desarrollo de la guerra.(9)

Recurriendo a la psicología de la masa popular, Laureano Vallenilla Lanz estudia el año 14 en Cesarismo democrático (1914), donde observa «los detalles, los hechos menudos, les petits faits, que tanto desdeñaban los historiadores retardados, [y que] constituyen la trama de multitud de sucesos, que hasta hoy no han podido explicársenos».(10) Desde las motivaciones que impulsaron a tantos hombres y mujeres a seguir al Taita, habla sin reservas de una guerra civil.

Salvo algunas excepciones, todavía se mantiene la visión de un año nefasto, que, si de algo sirvió, fue para probar el temple de un gran hombre: «el año más terrible de toda su historia y para el Libertador la gran prueba de su vida».(11) ¿Qué tiene 1814 que lo hace tan temible y especial a la vez? Con Domingo de Monteverde y sus canarios, Eusebio Antoñanzas y la rebelión de negros de Barlovento, 1812 había sepultado con mucha violencia las pretensiones insurgentes. Entonces: ¿Qué había de nuevo? Quizá lo verdaderamente particular de estos doce meses fue la activa presencia de José Tomás Boves, quien «tenía cuanto era necesario para el terrible papel que estaba destinado».(12)

Ya bien entrado el siglo XX, aún se dejaban sentir juicios tajantes sobre Boves. Suerte de conjuro para ahuyentar a quienes tuvieran la osadía de observar en el caudillo algo más que maldad:

España y Boves, para el historiador actual de Venezuela, se hallan distantes. España es síntesis de hidalguía, su historia es diáfana, y Boves fue el reverso: faltó a la palabra empeñada al burlar capitulaciones y asesinó a niños, mujeres y ancianos hasta en las iglesias, hechos éstos jamás imputados a ningún jefe republicano.(13)

Con este mensaje se reafirma el principio de dos bandos adversos y bien delimitados desde el inicio, uno bueno y el otro malo, cuando el reto es analizar la dialéctica que los formó, donde las divisiones de patriotas y realistas no eran tan claras y rebasaban principios morales como el esbozado por Demetrio Ramos (1968) cuando se disponía a estudiar las tácticas de Boves: «Nada creemos reivindicable en el triste personaje que tanto ha contribuido a manchar el nombre español, tanto como luctuosamente ensangrentó la tierra venezolana».(14)

Por su parte, Germán Carrera Damas busca combatir esta clase de ideas en «Sobre el significado socioeconómico de la acción de Boves», texto introductorio del primer tomo de Materiales para el estudio de la cuestión agraria en Venezuela (1800-1830).(15) Allí detalla el contexto histórico y material de la guerra, así como el manejo de los saqueos y secuestros de bienes practicados por este jefe, continuación de un método que había iniciado Monteverde.

Lo «extraordinario» de Boves también se nutre de la idealización de un pasado colonial «rígido y ordenado».(16) Visto así, pareciera que el Taita rompe con trescientos años de calma, pero ¿se puede leer la sociedad independentista sin considerar los conflictos tardo coloniales?, ¿cómo afrontar los variados saqueos de la guerra sin analizar el fenómeno del bandidaje, potenciado durante el siglo XVIII? Según algunos autores contemporáneos, el andamiaje social que vivió José Tomás Boves tenía las siguientes características:

Las castas conformaban entonces los distintos niveles del edificio colonial, y en función de lo cual los pardos, los mulatos, los zambos, los indios y los negros, integraban las distintas capas de una estratificación casi geológica que se había cimentado a lo largo de tres siglos.(17)

Con estas capas aparentemente impermeables y estructuradas, cualquiera que estuviera dispuesto a desafiarlas era considerado una excepción y no producto de ellas.

Un monstruo ronda los Llanos

Debido a su compleja y fragmentaria composición, los Llanos de la Provincia de Caracas representaron un constante problema para las autoridades. Depósito de seres extraños y despreciables, reacios a los ordenamientos y condiciones de trabajo de una elite caraqueña que, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, ejerció una constante presión sobre estos territorios. En pocas palabras, las poblaciones llaneras «constituían un sector pluri-étnico conformado principalmente por Zambos y Mulatos, aunque también por Negros Libres, Cimarrones, y Mestizos. Muchos eran peones en haciendas de Blancos, otros ganaderos nómadas que por cuenta propia operaban fuera de control».(18) Es precisamente este amasijo de calidades e intereses lo que amenazaba al poder, pues desde la Edad Media lo monstruoso es «esencialmente la mezcla».(19) La creencia en una raza de hombres rebeldes, fruto de la unión entre «los de abajo», alimentó las tesis manejadas desde la capital. Una representación del Justicia Mayor de La Victoria, fechada en 1788, explica: «La primera [clase] y originaria es la de Indios naturales de la Provincia, de cuya mezcla y casamientos con negros y mulatos, han resultado otras segundas o terceras generaciones de gentes más indómitas e indócil».(20) Este discurso no adjudica la rebeldía a las adversas condiciones sociales. Parte de una confirmada superioridad racial, es decir, «la que posee el poder y es titular de la norma, contra los que se desvían de ella, contra los que constituyen otros tantos peligros para el patrimonio biológico».(21)

Gracias a este sentimiento, la república incrementó las leyes con talante autoritario. Las Ordenanzas de Llanos (1811) ponen en duda el supuesto carácter libertario del nuevo orden, consolidando la propiedad privada y un excesivo control social. Dichos reglamentos, por más esclarecedores y originales que parezcan, son «la culminación de un proceso ideológico que arranca de 1772, cuando se dictaron las primeras Ordenanzas de los Llanos».(22) Por ello, no extraña la semejanza entre ambos documentos. Las rondas de Llanos, auspiciadas por propietarios de reconocido linaje, tenían la potestad de levantar cercamientos y adquirir el ganado que juzgaran necesario. También se mostraban muy celosas con los peones libres, llegando al extremo de exigirles pasaporte para transitar. Así queda registrado en el Título II, sobre Arreglo de la gente de servicio, y transeúntes, específicamente su artículo 3:

Se prohíbe expresamente el que persona alguna transite por los Llanos, sin que acredite por guía o pasaporte que le darán en papel de estampilla graciosamente los jueces, el paraje de su salida y el de su destino; y en el caso de encontrarse alguno sin este documento se le asegurará en la cárcel hasta hacer la competente averiguación de quién es y resultando ser delincuente, se le aplicará la pena que corresponda a su crimen; y, de lo contrario, la de diez pesos al que pueda exhibirlos, y al que no, la de cincuenta azotes como contraventor de estas ordenanzas, con duplicación de las penas en caso de reincidencia, excepto las personas conocidas.(23)

Detrás del «orden» escondían un viejo anhelo: consolidar el poder de los principales ganaderos. Los jueces y demás funcionarios designados por ellos siempre encontraron algunos percances para imponerse sin límites, ya que debían respetar las jurisdicciones de los tenientes justicias y otros escollos de la legislación española; pero ahora, con el triunfo de la república mantuana todo parecía favorecerles. Esta excesiva vigilancia sobre la mano de obra libre y la intensificación de la propiedad privada se tradujo en rebeliones sangrientas, muchas canalizadas por los caudillos realistas. Hombres cuyas únicas conversaciones posibles contemplaban:

Boves.- … Yo no trabajo para nadie: yo lo que trato es de destruir, de aniquilar, de incendiar… Rosete.- Ese placer en mí, es superior a todo. Yo les desuello vivo, les saco los lomos, les quito las palmas de los pies, y los hago correr sobre arena; yo en in no hallo tormentos que complazcan mi corazón, todos me parecen suaves. En Ocumare he satisfecho un poco mi sed de la sangre de estos infames criollos.(24)

Este encuentro imaginario, recurso de la Gaceta de Caracas en una de sus etapas republicanas, utiliza la monstruosidad para definir a los jefes realistas. Aspectos utilizados también para describir el Guárico de 1814: «Por allá (…) no se ve a nadie: cuando más estarán escondidos, pues los primeros que he visto hasta niñitos y mujeres, ha sido por aquí. Mentarles a Boves, es mentarles al diablo».(25) Indagar sobre la motivación de los saqueadores era relativizar las máximas polarizadoras que invitaban a la ciega militancia. Debían ser desvinculados del entramado social para establecer principios morales y religiosos: «Enunciados con efectos de verdad y poder que le son específicos: una especie de supra legalidad de ciertos enunciados en la producción de la verdad judicial».(26) Era más fácil argüir la barbarie como única fuerza reclutadora y no interrogarse sobre las masivas deserciones de una población que hasta el momento desconocía los beneficios concretos de la patria.

La guerra también clama ser revisada desde el rumor y los corrillos de las esquinas; más cuando de una localidad a otra, diez soldados eran mil y una escaramuza, gloriosa batalla. Rumores muy disparejos en los que se respiraba expectativa y miedo, precisamente «el nombre que damos a nuestra incertidumbre: a nuestra ignorancia con respecto a la amenaza y a lo que hay que hacer».(27) Incertidumbre que se cimentó en las calidades, ideas y proyectos que se abigarraban durante estos años. Así, las pulperías son un buen ejemplo de este panorama. Espacios reducidos donde convivía una amplia gama de personajes que, con sus prácticas y discursos relativizaban las jerarquías. Sociabilidad de mucho peligro para unas autoridades que buscaban ahogar cualquier germen insurgente. Por ello no es casualidad que Boves se haya desempeñado como pulpero.

Este sentimiento lo expresó María Josefa Rada ante las autoridades patriotas en 1814, quienes le intimaban para que explicara sobre la apresurada salida que hiciera su hermano del pueblo de Maiquetía. Rada expone:

…al Señor Comandante Boves nos los describían con unos colores muy negros, haciéndonos la pintura más horrorosa, en términos que no había crimen que no hubiese cometido, y que venía degollando sin distinción de sexo, estado ni edad, pues que de su furia no se escapaban ni los niños aún todavía sin razón.(28)

Ante estas contradicciones, no estaría de más preguntar ¿quién era José Tomás Boves?

El monstruo amó

En su relato sobre José Félix Ribas, Juan Vicente González narra el desarrollo de la Guerra a Muerte y el papel que en ella jugaron hombres como Boves. Entre odas y lamentos, debe detenerse para exclamar: «el monstruo amó». Efectivamente, el monstruo amó, pensó, luchó, clamó, ideologizó; adecuándose a unas fronteras imprecisas, momentos donde la política se hizo más porosa, dado que «los aficionados se apresuraron a subir al estrado y a exigir reconocimiento como actores políticos por derecho propio».(29) Personaje enigmático cuyos procedimientos se amoldaban al corso e ricorso de un conflicto amplio y difuso, esquivo a las causas únicas y lleno de momentos donde los pueblos «cambiaban a menudo de señor por las vicisitudes de la guerra».(30) Capacidades que deben observarse desde la maleabilidad de los combatientes y la satisfacción de aspiraciones y necesidades, muchas veces antagónicas a los proyectos «realistas» o «patriotas». Las «castas», ese cómodo cajón donde entran por igual zambos, mulatos y pardos forman el grueso del ejército del asturiano, un gran reto para este jefe que necesitaba inventarse efectivas e inmediatas estrategias de negociación. No en vano, Simón Bolívar escribe el 17 de febrero de 1815: «La muerte de Boves es un gran mal para los españoles, porque difícilmente se encontrarán reunidas en otro las cualidades de aquel Jefe».(31)

De la misma forma, José Antonio Páez divisó una gran complejidad en este hombre, reconociendo, aparte de la crueldad, heroicidad, generosidad, clemencia e inteligencia, juicio que tal vez ponía a tambalear el profético conjuro que Antonio Muñoz Tébar lanzó el 24 de febrero de 1814: «La execración que seguirá a (…) Boves será eterna».(32) Todos los atributos mostrados por Boves durante la batalla lo hacían incomprensible, y por lo tanto más peligroso. Sabía hasta donde presionar para ganar la fidelidad de sus hombres. Las tropas comandadas por José Tomás escapaban a los moldes; por ello se ha buscado alejarlas de ese «conjunto hecho de singularidades demasiado finas, demasiado complejas» (33), el mismo que hizo declarar a varios testigos en 1814: «no tiene opinión ni sistema definido».

«Enriquecerse al primer ataque»: El saqueo como aliviadero de las tensiones sociales

La fuerza del botín no estaba en discusión, pero sí la forma como se ofrecía y administraba. Para todos, incluyendo a sus «aliados», la clave de Boves estuvo en la repetición de consignas incendiarias: «siempre les repetía [a sus tropas] que los bienes de estos [los blancos] eran de los Pardos».(35) Rotos los frágiles diques que mantuvieron en «orden» a la sociedad colonial venezolana, el camino estaba abierto para algunas extracciones que cambiaran todo a su paso. El saqueo, viejo hábito guerrero, aparentemente tuvo sus límites bastante claros: «entrar en alguna plaza, o lugar, robando, y quitando quanto hallan, haciéndose dueños de los bienes ajenos».(36) No obstante, sus implicaciones socioeconómicas y políticas rebasan los parámetros legales y militares que supuestamente lo restringían. Una de las definiciones más completas del saqueo durante la guerra de Independencia pertenece a Germán Carrera Damas: «el saqueo es al mismo tiempo la forma más directa y brutal de apropiación, el más claro atentado al derecho de propiedad y la más expedita fuente de recursos de que pueda disponer un guerrero».(37) A pesar de ello, esta explicación no pretende abarcar todo el período, sino servir de contexto al tratamiento histórico-historiográfico de José Tomás Boves.

A decir de muchos testigos, los saqueadores carecieron de orden, y algunos escritores contemporáneos hablan de «sectores humanos culturalmente primitivos y carentes de la más mínima instrucción».(38) La cambiante forma de los ejércitos, el escaso adiestramiento y la pobre dotación de los mismos, defraudan a quienes desean una guerra regular al estilo europeo. El pillaje se convierte en explicación por sí misma de casi todas las desviaciones, operación vinculada más con los supuestos impulsos primitivos que con las condiciones de la refriega; por lo tanto, saqueador y bandido parecieran significar lo mismo. O así lo sugieren los innumerables discursos que llaman bandolero a cualquier ladrón durante estos años. «La maldad de Boves, y de esa caterva de ladrones que le acompaña»(39), «el Comandante en Jefe de Occidente, ciudadano Ramón García Sena, ha derrotado (…) a los bandidos que osaron pisar el territorio sagrado de la libertad»(40), «los bandidos han logrado lo que ejércitos disciplinados no habían obtenido».(41). Estos fragmentos denotan cómo la categoría fue empleada, entre otras cosas, para descalificar el accionar del contrario más que para precisar su estructura. Efectivamente, los bandidos se dedicaron al saqueo durante estos años, pero… ¿todos los saqueadores eran bandidos?

Azuzar los resentimientos étnicos y sociales fue una poderosa herramienta que solo algunos hombres blandieron agresivamente sin sucumbir ante su fuerza, y precisamente Boves pudo manejarlas.

Las repetidas quejas sobre hombres apostados en los caminos para robar y asesinar no son dominio exclusivo de este tiempo. Ya observamos cómo las tardías reformas que imponen un mayor control social y administrativo buscaron acabar con estas bandas, a las que se les acusaba de asesinato, abigeato y vagancia. Por ello, a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, abundan cuadrillas para el exterminio de ladrones y malhechores. Muchas fueron las medidas tomadas; sin embargo, el bandolerismo siguió encontrando los espacios y las condiciones para potenciarse. Actuaron con mayor intensidad en el medio rural, lo cual no descartaba entradas puntuales a los centros urbanos para conseguir alimentos, armas y dinero; además de fortalecer las redes de espionaje e información. El pésimo estado de los caminos (42) y la incomunicación de algunas regiones luego del invierno, también contribuyeron al elevado éxito en el robo de diligencias, viajeros e incautos. Alejandro de Humboldt expresa que, a comienzos del siglo XIX, el pueblo de San Gerónimo de Guayabal era un lugar hostil para cualquiera, por ser refugio de «muchos vagamundos de los Llanos».

El bandidaje, aunque irrumpe con mayor fuerza durante la guerra, venía de lejos. La masiva adhesión de antiguos bandidos a cualquiera de las dos filas, más que un sentimiento elevado sobre la defensa de la patria –española o republicana–, mostró una gran capacidad para negociar y obtener beneficios sobre dinámicas concretas. Los que siguieron actuando de manera «independiente», vieron en el conflicto una gran oportunidad para operar con mayor libertad. En 1814, gracias a todas estas dificultades, Simón Bolívar escribe que el ejército no estaba en la capacidad de «cambiar en un día hábitos inmemoriales». (43) Ocho años más tarde, la República de Colombia todavía habla de resolver este flagelo, ya que el Congreso estipulaba: «Serán perseguidos y juzgados (…) los conspiradores contra la República, los bandoleros y salteadores que salen a los caminos públicos, o a las poblaciones».(44) En este intento fracasan rondas de llanos, juntas de ganaderos, campos volantes, milicias y todos los que se interpusieron en el camino de estos grupos. Una vez ofrecido este panorama, cabría otra interrogante: ¿Cómo dirigirlos efectivamente?

Azuzar los resentimientos étnicos y sociales fue una poderosa herramienta que solo algunos hombres blandieron agresivamente sin sucumbir ante su fuerza, y precisamente Boves pudo manejarlas. Según el capellán José Ambrosio Llamozas: «desde el principio de la campaña manifestó el sistema que se había propuesto y del cual jamás se separó: fundábase en la destrucción de todos los blancos conservando, contemplando y halagando a las demás castas».(45) Llamozas cree su deber reseñar cuanto antes el estado de insubordinación «general y escandalosa» de unos hombres que cometían los peores desacatos en nombre del rey. Pero dentro de este desorden reinó un orden. Las constantes victorias y el ascendiente obtenido por el asturiano no se deben a la casualidad. Les había tomado el pulso a unos hombres reacios a cualquier jerarquía, y el trato cercano y permisivo no en todos los casos significó desobediencia.

Es un lugar común decir que la guerra de Independencia generó una creciente movilidad. Seguramente hombres como José Antonio Páez y José Tadeo Monagas son el paradigma de esta afirmación. Gracias a la contienda, el primero pasa de lavarle las patas al zambo Manuelote en el hato de La Calzada, a ser el hombre más poderoso de la primera mitad del siglo XIX. De la misma forma, hacia 1818, algunos testimonios ingleses describen a Monagas como un hombre tosco de rudimentaria vestimenta, aspecto que seguramente cambió a partir de 1847, cuando es designado presidente de la República. Estos ejemplos no son la regla. La sociedad republicana, aunque se había liberado de algunas rémoras coloniales continuaba siendo excluyente.

Una hacienda o un cargo importante tuvieron mayor peso que cualquier baratija ganada en un asalto, pero no todos los combatientes obtuvieron un botín de tanto peso. Pedro Camejo, conocido popularmente como «Negro Primero» y mano derecha de José Antonio Páez, evidencia el afán generalizado de ascender por cualquier medio. En un encuentro sostenido con Bolívar, le explica por qué decide servir inicialmente bajo la causa realista:

Yo había notado –continuó el negro– que todo el mundo iba a la guerra sin camisa y sin una peseta y volvía vestido con un uniforme muy bonito y con dinero en el bolsillo. Entonces yo quise ir también a buscar fortuna y más que nada a conseguir tres aperos de plata: uno para el negro Mindola, otro para Juan Rafael y otro para mí (…) Cuando creí que se había acabado la pelea, me apeé de mi caballo y fui a quitarle una casaca muy bonita a un blanco que estaba tendido y muerto en el suelo. En ese momento vino el comandante gritando: «¡A caballo!». ¿Cómo es eso –dije yo– pues no se acabó esta guerra? (46)

A simple vista, este relato no deja de ser otra curiosidad, y considerar que en él exista algún vestigio de movilidad social parece una locura. ¿Qué promoción puede significar la toma de una prenda por parte de un negro, que al fin y al cabo seguiría siendo el mismo negro? Si consideramos este concepto únicamente desde el punto de vista vertical, hablaremos de una verdadera recompensa cuando observemos a este personaje en el lugar de un pardo o, mejor aún, en el de un mantuano; pero esta categoría encierra mayores connotaciones. Un estrato social se define por sus diferencias con otro, pero también existen particularidades al interior del mismo. En este caso, Camejo se estaba distinguiendo de muchos negros libres que no poseían la «insignificante prenda», y eso le confirió un estatus diferente, le otorgó poder, el cual ejerció solo con lucirla. Así, «Negro Primero» hace una adquisición material pero también simbólica de gran peso, arrebatando un elemento de distinción que siempre anheló y que tal vez no hubiese obtenido tan pronto de no haber sido por ese brusco cambio. Para comprender ampliamente esta leve pero contundente muestra, debemos: «recurrir a los conceptos de violencia simbólica y negociación (…) Los menos privilegiados no rechazan los valores dominantes, sino que los negocian o los modifican a la luz de sus propias condiciones».(47)

En la mente de muchos saqueadores, bandoleros y vecinos pobres revoloteaban imprecisos conceptos «modernos», lo cual no les impidió aprovechar una gran cantidad de atajos para acortar la brecha social. Lo que antes se podía lograr a medias con la ganancia de un jornal o la confección de manufacturas, ahora estaba a las puertas de un buen pillaje, y aunque esto no fuese del todo cierto, muchos así lo creyeron, razón suficiente para movilizarlos. Los saqueos llevan consigo posibilidades desconocidas y temidas por instigadores y autoridades. Su germen revolucionario es inmenso, en tanto forma parte de los excesos que lo caracterizan. Así, no extrañan los intentos de controlarlos inmediatamente.

Controlar un exceso

Mientras más grandes sean las promesas, mayor responsabilidad recae en quien las enuncia. Imaginamos el gran impacto de estas consignas entre los integrantes de las «hordas infernales» de Boves, pero también la peligrosidad ante su posible incumplimiento. La dinámica saqueadora rebasó numerosos límites, y el reto de la jefatura durante la guerra fue buscar el método adecuado para controlar todas estas fuerzas. En pocas palabras, el saqueo se niega a ser domesticado. Algo que también ocurre en el ámbito teórico, pues la heterogeneidad que encierra este fenómeno rompe muchos esquemas.

A la entrada de unos combatientes buscando su merecida recompensa le siguen asesinatos, destrucciones y crueldades, hábitos que llega a su cenit y hasta se decretan durante la «Guerra a Muerte». Los reclamos versan sobre la osadía de los soldados una vez dada la orden de robar, así como en la innecesaria devastación de edificios, casas, iglesias y haciendas luego de obtenido el botín. Este acto presenta dos inconvenientes: la desobediencia de unos sectores potencialmente peligrosos y la devastación del sustento material de la nueva administración.

Por encima de la constante diatriba sobre quién derramó mayor cantidad de sangre, debemos mencionar que esta dinámica contiene el germen de una insurgencia. A decir de Georges Bataille: «los miserables no tienen otro medio de entrar en el círculo del poder que la destrucción revolucionaria de las clases que lo ocupan, es decir, a través de un gasto social sangriento y absolutamente ilimitado».(49) La racionalización de este gasto debía crear una ilusión entre los saqueadores para que fuese productivo; es decir, limitarlo solamente a causar terror y derrotar al adversario. Pero cuando las cosas se salían de control, era común toparse con las siguientes expresiones: «te digo que el país está perdido, y que entre poco tiempo puede estar en manos de los negros si Dios no lo remedia, puede que yo me engañe pero yo así lo creo».(50) ¿Qué significa para un mantuano que los negros tomen el país? En consecuencia, se hacía imperativo economizar la rabia y las frustraciones propias del saqueo.

Las categorías de Germán Carrera Damas muestran los constantes y desesperados intentos realizados por manejar las peligrosas implicaciones del pillaje. Nos habla entonces de saqueo de entrada o «presaqueo» y de saqueo de salida (51). El autor también define una modalidad llamada «saqueo a término», en la que la soldadesca tuvo un tiempo estipulado para el pillaje, pero una vez terminado, quedaba prohibido cualquier tipo de extracción. El conocimiento de la tropa y el manejo de los ritmos de la guerra fueron herramientas utilizadas para evitar sublevaciones. La obtención del botín inviste a su dueño de una leve distinción social, que en medio del festín dionisíaco amaina momentáneamente las diferencias. De esta forma, con las limitaciones impuestas sobre el mismo, se buscaba que fuese una corta y efímera experiencia, despojándolo así de su potencial revolucionario.

El tiempo estaba medido y los indicios asoman la existencia de algunos productos vedados, o al menos para las más bajas gradaciones del ejército. La adquisición o no de estos bienes en determinado momento podía cambiar la correlación de fuerzas entre los saqueadores y las autoridades, disolver las diferencias y hacer que el gran archivo de resentimientos se volcara contra la lógica «patriota» o «realista». En medio de esta compleja situación entendemos por qué los mandos republicanos desestiman inmediatamente el plan que Antonio Nicolás Briceño confecciona en enero de 1813. Allí, entre otras cosas, propone repartir el botín de los españoles en cuatro partes, y una de ellas debía destinarse «para los soldados de la expedición indistintamente».(52) El botín necesita ser efervescente; es decir, rápido e impactante, pero con la suficiente fuerza para generar una reacción que motive, nunca algo definitivo.

Ese desorden del que tanto se quejaron líderes y seguidores de ambos partidos, en algún momento les había llevado hasta la victoria; fenómeno que ahora necesitaba ser domesticado para convertirlo en oportunos espasmos que liberasen tensiones, y no en foco constante de rebelión. El saqueador ronda constantemente un purgatorio historiográfico del que solo emerge afiliándose al «lado correcto de la historia». Entre las «hordas salvajes» de Boves y los «valientes llaneros» de Páez hay una gran diferencia. Las repetidas voces de alto no evitan la violencia y el despojo. En 1814, Juan Manuel de Cagigal enfatiza sobre la defensa que haría de los vecinos miserables en contra de los revolucionarios y de sus mismas tropas si así fuese necesario.

A pesar del desprecio inspirado por José Tomás Boves, algunos de sus mayores detractores monárquicos sabían que era un mal necesario. El mismo Cagigal expresa que todo le era llevadero, menos la conducta de este personaje, pero corregirlo «era arriesgarlo todo, pues en el momento de que Boves se separara de la División, en aquel momento desaparecerían unos hombres que no querían otro Jefe ni era fácil sujetar al orden que yo exigía y mantenía».(53) Esta cautela que en ocasiones pasó por cobardía, les permite a los altos dirigentes realistas conservar en sus filas a un guerrero muy incómodo, pero de primera línea.

¿Hubo o no disciplina entre los hombres de Boves? Esta parece ser una pregunta bastante difícil, más cuando Francisco Tomás Morales solo puede expresar que esta sutil conexión entre José Tomás y sus tropas se debe a «un no sé qué que suele sobresalir en las acciones de un hombre y hacerle dueño de sus semejantes».(54) Según Morales, ese no sé qué le hizo comandar efectivamente unos 19.000 hombres bajo complejos parámetros que rompían la ortodoxia militar, pero que rindieron cuantiosos resultados, por eso agrega: «¿Y podrá algún otro hacerlo en el día?» (55); a sabiendas de que en Venezuela muy poco importaban los títulos y honores del viejo continente sin la comprensión del espíritu de la tropa.

Si quien ofrece tiene un gran peso sobre sus hombros, quien recibe también entra en complejas relaciones que pueden comprometerle. Quizá el clímax de la guerra solo permite observar las ventajas inmediatas del saqueador; quien no tenía y ahora aparentemente lo tiene todo. Igualmente, lo inorgánico de los ejércitos y las grandes posibilidades de fugarse ante cualquier acción, puede hacernos especular en cuanto a la gran cuota de libertad de estos hombres. ¿Qué los ataba? La respuesta más obvia parece ser el botín, pero cómo se compone y qué fuerzas encierra parecen ser cuestionamientos de interés.

Se tomaba todo. Lo que una vez pudo ignorarse; ahora, en medio de estas duras condiciones se revalorizaba. Aun bajo las mayores adversidades, algunos inmuebles y estructuras destruidas fueron aprovechadas. Esto a propósito de los robos ocurridos luego del terremoto del 26 de marzo de 1812. Según Ramón Manuel Tirado, cura de Araure, para la fecha: «‘no pudimos escapar del saqueo que sucedió a pocos días después’, en el cual no sólo se arrasó con las ‘monedas y prendas de plata’, sino que también se rompieron hasta las puertas y ventanas».(56) El armamento fue un bien preciado, de aquí la importancia de resguardar un parque o de adquirirlo a cualquier costo. La escasez de hierro origina la extracción de rejas y ventanas para la confección de lanzas, tal como reseña Rafael Delgado en febrero de 1814: «los quitaron para hacer lanzas, y lo mismo han hecho con todos, en los demás pueblos».(57) La misma escena se repite constantemente, destacando la utilización que José Tomás Boves realiza de estos instrumentos a finales de 1813 en el pueblo de Guayabal, luego de su derrota en Mosquiteros el 14 de octubre de ese año.

En cierto sentido, el saqueo es parte de algo más amplio, de un sistema que busca «racionar, proveer y mantener las tropas en situación de escasez».(58) La guerra, además de grandes batallas, héroes y villanos, encierra confusos y asfixiantes ritmos materiales que alteran la cotidianidad de quienes la sufren. Pero el despojo también activó o reforzó hilos imperceptibles que generaron grandes transformaciones o, en su defecto, explosivos destellos. Dar el botín durante la guerra devino control, no total, pero sí generó la fuerza suficiente para llevar por algún tiempo a un contingente tan variado de individuos. Prácticas, usos y costumbres diarias que pasan inadvertidas, pero que encierran grandes alcances, ya que:

El don es, por lo tanto, al mismo tiempo lo que hay que hacer, lo que hay que recibir y aquello que, sin embargo, es peligroso aceptar. Esto se debe a que la cosa que se da crea una relación bilateral e irrevocable.(59)

Esta relación quizá ayude a entender un poco más ese extraño «no sé qué» de Boves descrito por Francisco Tomás Morales, o por qué «los primitivos» llaneros siguen «al primer caudillo que les ofrezca el botín del pueblo».(60) A pesar de las opiniones republicanas que le adosan únicamente a la violencia la efectividad de su reclutamiento (61), debemos señalar la existencia de numerosos condicionantes étnicos, socioeconómicos y culturales de importancia.

Por otra parte, los detractores de Boves denuncian que permitía alegremente el robo y el saqueo, poniendo en boca del mismo asturiano: «Bien entendido que mi política es dejar robar y hacer cuanto quiera a mi tropa, pues si no se los permitiera, me dejarían».(62) Algo de cierto hubo en estas frases, pues este jefe les estaba haciendo muchas ofertas que no había cumplido; sin embargo, esta relación no se quebró a la primera adversidad, y aunque también Boves denuncia la deserción como los otros jefes, dichos lazos adquirieron gran maleabilidad, dado que «el dar es signo de superioridad, de ser más, de estar más alto, de magister».(63) Práctica que seguramente no habría querido Juan Manuel de Cagigal, cuya autoridad fue constantemente desafiada, aun cuando detentara el cargo de Capitán General. Con sumo pesar admite «que su ejército lo amaba extraordinariamente; que no quería a otro jefe que a él, pues estaba acostumbrado a ciertas libertades, sin las cuales jamás podía conservarlo en su fuerza».(64)

Si la soldadesca estaba fuera de control y los ofrecimientos no se otorgaron al instante, ¿por qué no asesinaron a Boves o dejaron de obedecerle bruscamente? Tal vez porque el asturiano había establecido una economía moral del saqueo que le permitía desenvolverse con bastante amplitud en medio de las dificultades, ya que «estos agravios operaban dentro de un consenso popular en cuanto a qué prácticas eran legítimas y cuáles ilegítimas».(65) Algo tan imperceptible como dejarles saquear más objetos luego de una marcha llena de penurias, dejar que se fueran unos días, dosificar el botín si el recorrido no era tan exigente, evitar robar la casa de un viejo amigo del Taita, aupar la ejecución de un acérrimo enemigo de uno de los soldados, o respetar a la mujer en la que el jefe pusiera su atención. Claro está que dichos códigos no integraron un sistema perfecto, y que las ejecuciones «necesarias» y los desafíos públicos para sembrar terror y reafirmar la autoridad existieron, pero fueron escenas que tendían a diluirse ante los grandes convocantes: el prejuicio racial, el odio político y la repartición de las riquezas.

Dar el botín también dependió de los ritmos y tiempos que imponía la guerra. El Boves confundido y hasta con miedo que libera Eusebio Antoñanzas en Calabozo para 1812, no se parece al que entra triunfalmente a Caracas en 1814. Asimismo, las condiciones de sus repartos tampoco fueron las mismas a lo largo de su periplo. Quizá quepa esta nota crítica a propósito de un documento que todavía interroga la realidad independentista. Se trata del famoso «Bando del Guayabal», donde supuestamente se establece por parte del asturiano un reparto sistemático y ordenado. Sin embargo, debemos ojear el contexto que dio nacimiento a tan controvertido documento. El 14 de octubre de 1813 se libró la batalla de Mosquiteros en la sabana del mismo nombre, extensión cercana al pueblo de El Calvario. Allí los 2.500 hombres de Boves son derrotados por los 2.400 comandados por Vicente Campo Elías. El resultado: un escape apresurado de José Tomás y Francisco Tomás Morales con tan solo diecisiete hombres hacia el lejano pueblo de San Gerónimo del Guayabal, lugar peligroso y de muy mala fama, pues allí vivía toda clase de vagos y ladrones, amén de que había sido fundado por un pulpero.

Bien conocidos son los esfuerzos de Boves por reclutar a cualquier hombre con fuerza para luchar, así como el afán de recopilar todos los pertrechos posibles. Una muestra son los testimonios que hablan de hombres arrancando las rejas de las casas de Guayabal para forjar lanzas y otros armamentos. El panorama refleja a un contingente de realistas que, aprovechando el aislamiento propio del invierno durante estos meses, buscaron las tácticas necesarias para superar sus adversidades y reconstruir lo poco que quedaba del temible ejército de Barlovento. Vistas las dificultades, ¿estaban dadas las condiciones para una organización sistemática de lo que se daba? El controvertido documento emitido el 1° de noviembre de 1813 reza:

Don Josef Tomas Boves Comandante en Gefe del Exercito de Barlovento etc.= Por la presente doy comisión al Capitán Josef Rufino Torralva, para que pueda reunir quanta gente sea útil para el servicio, y puesto á la cabeza de ellos, pueda perseguir a todo traidor y castigarlo con el ultimo suplicio; en la inteligencia, que solo un Creo se le dará para que encomiende su alma al Criador, previniendo que los intereses que se recojan de estos traydores serán repartidos entre los soldados que defienden la justa y santa causa y el mérito a que cada individuo se haga acreedor, será recomendado al Señor Comandante General de la Provincia; y pido y encargo a los Comandantes de las tropas del Rey, le auxilien en todo lo que sea necesario.= Quartel General del Guayabal, Noviembre 1 de 1813.- José Tomás Boves.- Es copia-Blanco.(66)

Desde la misma designación historiográfica de bando o circular que se le ha dado a este papel comienzan los inconvenientes. Ambas acepciones hacen referencia a una orden de aplicación general y no a una instrucción coyuntural. Si bien el miedo reclutó a numerosas personas, también las hizo escapar, y Boves estaba consciente de ello. En muchos pueblos nombrarlo «era mentarles el diablo», lo que lo benefició o perjudicó de acuerdo al momento. No había pasado ni un mes de la estrepitosa derrota en Mosquiteros, y las huidas masivas de hombres no eran una opción para el Taita, por ello comisiona directamente al capitán José Rufino Torralva para reunir con urgencia a la «gente útil para el servicio» y castigar a los traidores con la muerte, más cuando en mayo de 1814 instaba al Teniente Justicia de Camatagua a evitar cualquier deserción: «los pasará por las armas, y si no padecen (parecen) me mandará presas sus familias para hacer un ejemplar: no ande Ud. flojo con estos infames». (67)

Cuando leemos con detenimiento las palabras allí contenidas y evaluamos el particular contexto de las mismas, entendemos que el reparto no era la prioridad. Igualmente, la sistematización de lo pillado tambalea ante la palabra «intereses», que hacía referencia a cualquier cosa que se recogiese durante la jornada y no a un inventario detallado de bienes, gradaciones y tiempos. En pocas palabras, se trataba de una medida inmediatista, la cual más que satisfacer definitivamente la necesidad de los combatientes, les brindaba un leve aliento para continuar, al igual que les recordaba los precios de la traición. Así, no es extraño que en condiciones adversas, las promesas fueran más atrevidas y difusas como en este caso, aspecto que Germán Carrera Damas desentraña a través de una revisión histórico-historiográfica sobre el tema: «Tal parece, en consecuencia, que ha habido suma del testimonio del presbítero Llamozas y de la orden del 1° de noviembre de 1813 para confeccionar el «Bando del Guayabal»» (68). Mayor asombro causa al referido autor el hecho que de esta polémica orden, que luego se transforma en bando, surgiera la idea de unas papeletas de propiedad, certificaciones otorgadas por Boves para satisfacer de una vez por todas las crecidas exigencias materiales de sus hombres. Testimonio de mucho peso en el estudio de este personaje y su época, esto si consideramos las aseveraciones que le adosan a priori cualidades como repartidor de tierras e implacable justiciero.(69)

Los ritmos de botín

Las papeletas de propiedad aparecen como la concreción de un sistema igualitario, ejecutado por un hombre que conocía y reivindicaba al pueblo. Sin embargo, es necesario detenerse en lo siguiente:

Además, que sepamos, no se conoce una sola de esas papeletas. En suma, fundamento a todas luces demasiado singular y endeble para soportar tan vasta construcción. Ante lo cual es legítimo plantearse dos interrogantes: ¿Por qué no se habla más de papeletas, ni siquiera cuando, victorioso, Boves pudo adelantar su supuesta política reformadora con toda libertad y amplitud? ¿No se tratará tan sólo, en este caso, de las órdenes o vales que solía entregar Boves como comprobante de pago, y de los cuales hay muestras?(70)

Para Germán Carrera Damas la investigación archivística no había refrendado hasta ese momento lo que tan airosamente se pronunciaba desde cierta historiografía. Por otra parte, el autor se extraña de que el mismo Boves, luego de haber tomado Caracas en julio de 1814 y con mayor potestad sobre los recursos de la región, no se decantara hacia un otorgamiento a gran escala de todos los bienes prometidos durante la campaña. ¿Qué se lo impidió? Ya es bien conocida la irreverencia del Taita para con sus superiores, así que este cambio de actitud surgió más de las condiciones de la guerra que de una coacción.

¿Qué esperaba un caraqueño ante la proximidad de Boves? Luego de la derrota del 15 de junio de 1814 en la segunda batalla de La Puerta, prácticamente nada se interponía entre este jefe y Caracas. A Boves lo precedían acciones concretas, pero los rumores y mitos sobre su persona llegaron a ser más exasperantes y temidos que su presencia real. Ya el 16 de junio se habla con desesperación sobre las posibles secuelas de una invasión realista, por ello el director general de Rentas republicano escribe:

Hemos perdido la acción de La Puerta, y siendo indispensable por esta razón, hacer en esta ciudad cuanto acopio se pueda de víveres, le prevengo que en el momento y sin la menor dilación envíe U. a esta ciudad cuanta harina, pescado y demás víveres exista así en esos almacenes del Estado, como en los de los particulares.(71)

Todo el alto mando militar patriota, que ya preveía la situación desde enero de ese año, piensa que la mejor manera de hacerle frente a la inevitable arremetida de las «hordas salvajes» era la creación de una ciudadela fortificada en Caracas para resistir cualquier embate, quizá al estilo de San Mateo. Esfuerzo seguido de unos sugerentes bandos, redactados para terminar de «convencer» a los más incrédulos. El 17 de junio, Juan Bautista Arismendi expone desde el Cuartel General de Caracas: «Todos los ciudadanos se presentarán antes de tres horas cumplidas después de esta publicación, con sus armas y todas las bestias y monturas que posean, en la Plaza Mayor, donde se les dará destino».(72) No había elección: o ley marcial o el inmediato fusilamiento por «traición a la patria».

No obstante, la experiencia sufrida en Valencia y el progresivo debilitamiento de los patriotas cambiaría el panorama. Luego de unos veinte días de resistencia, Juan de Escalona decide que ya era suficiente. No quedaban armas, agua, comida ni mucho menos ganas; las deserciones se acrecentaban con los días. La plaza fue sitiada el 19 de junio, y no fue sino hasta el 10 de julio cuando Boves logra entrar a la ciudad para violar flagrantemente las numerosas promesas sobre el cuidado a las vidas y bienes en general. Pese a todas las amenazas y tentativas de resistencia, la llegada del Taita a Caracas estuvo alejada de la hostilidad valenciana. Allí no hubo piquirico, ya que no se le recibió con balas, sino con loas:

La entrada a Caracas, del Comandante General del Ejército español, señor Coronel Don José Tomás Boves, se verificó a las diez de la mañana. El Capítulo Metropolitano y el Clero de la ciudad fueron a encontrarlo a la «Quebrada de Lazarinos», y de allí lo acompañaron a la S.I.M. donde se cantó un solemne Te Deum en acción de gracias al Altísimo por el triunfo de las armas españolas. Este Te Deum se tenía preparado para el día 8 de julio de 1814 que fue cuando entró la vanguardia del ejército, al mando del señor Comandante Don Ramón González; pero se omitió entonces por insinuación del dicho Comandante González, para dejarlo para la entrada del resto del ejército, en que venía el Coronel Boves, y que se verificó ciertamente el día 16 del mismo mes.(73)

Tanto Narciso Coll y Prat como los más pudientes realistas de la capital sabían de la importancia de congraciarse tempranamente con el asturiano y sus lugartenientes. El 7 de julio parte una comisión encabezada por el conde de la Granja, Fernando Ignacio de Ascanio, con la finalidad de recibir la primera avanzada realista. Pero las palabras no surten ningún efecto en el zambo Andrés Machado y sus hombres, quienes lo asesinan de un lanzazo. Quizá un preludio de lo que se avecinaba.(74) No obstante, la mediación de Ramón «Chepito» González, quien había vivido en Caracas, y las primeras medidas tomadas por José Tomás Boves, sorprendieron a muchos. Esto no significó el cese de las torturas. Juan Nepomuceno Quero y el mismo González sacaban todas las noches a una gran cantidad de hombres para asesinarlos en el sitio de Cotizita.

Boves llega poniendo orden. Ya el 20 de julio, y ante la circulación de grupos que evitaban el normal aprovisionamiento de víveres para la ciudad, expide una orden para que bajo ningún concepto se impidiera la entrada y salida a los proveedores de alimentos. Igualmente, el día 22, ante el conocimiento de las rentas, ordena restablecer el medio sueldo a los empleados militares y civiles, «tal como se pagaba el 4 de agosto del año próximo pasado en que entró el gobierno revolucionario».(75) ¿Cómo se pasa de prometer todos los bienes de los blancos a la prohibición del saqueo total y la regulación de salarios? Al observar las acciones y decretos del Taita en Caracas, vemos la firme determinación de organizar el gobierno. Así, el 29 de julio decreta que se releven del servicio militar a los labradores de tabaco que se hallasen sirviendo «pues estoy bien penetrado de la necesidad de conservar y aumentar el ramo del tabaco como único en estas Provincias que puede sostener las cargas del Estado».(76)

Pero quizá uno de los lineamientos más orgánicos de Boves fue el expedido el 30 de julio. A sabiendas de que necesitaba un cuerpo para impartir justicia y encargarse del embargo de bienes, pero a la vez con la intención de alejar a Cagigal y a la Real Audiencia, decide nombrar un Tribunal Superior de Justicia presidido por el ya conocido marqués de Casa León y conformado por Tomás Hernández Sanabria, Juan Rojas y Francisco Rodríguez Tosta. De la misma forma establece que el Jefe Político debía ser el presidente de la referida instancia, y que:

los embargos y confiscaciones debían por razón de traición e insurrección ser del privativo conocimiento del Jefe político en primera instancia y en segunda del expresado Tribunal de Justicia a quien también podrá consultar el primero en todos los casos y cosas que por las Leyes del Reino pueda y deba hacerlo: que la Intendencia no tenga otro conocimiento en punto de confiscaciones sino el de recaudar y vender después de hecha la declaratoria de comiscados y no antes.(77)

Boves se ocupa de garantizar la estabilidad política, económica y social de Caracas mientras dura su estadía, al punto de que muchos vecinos lo aclaman luego de su partida hacia el oriente para terminar de eliminar los focos insurgentes. Juan Nepomuceno Quero, comandante militar de la ciudad y ahora encargado de todo desoye una premisa básica: El poder no se ostenta, se ejerce; por ello se desgasta en una espiral de crueldad que en nada ayuda a los intereses realistas.

Hasta ese momento, con sus fuerzas en pleno ascenso y unos rivales bastante debilitados, en Boves no se muestra la voluntad de dar en propiedad casas, haciendas y tierras a sus soldados, tal como supuestamente rezaban el «Bando de Guayabal» y las «papeletas de propiedad».

Lo prometido es deuda

El 4 de septiembre de 1814, el marqués de Casa León dirige una comunicación al juez de Secuestros de Villa de Cura donde revela que, por órdenes de José Tomás Boves, comandante general de Barlovento, se debían aplicar unos métodos para confiscar los bienes, todo en aras de la equidad y la justicia. Las haciendas y bienes de los principales insurgentes debían ser embargados sin más. Esta reglamentación también contempla que los emigrados ultramarinos por concepto de miedo tenían sesenta días para regresar, y los de estas provincias cuarenta días, tiempo durante el cual sus acreencias quedaban depositadas. Finalmente, ofrece total protección a los bienes de quienes no se movieron de sus casas, esperando la llegada de los ejércitos realistas.(78) Aparte de saber si dichas medidas fueron cumplidas o no, las mismas evidencian una sistematización en el secuestro de las propiedades, algo que ya había empezado con Monteverde, pero que supuestamente Boves no iba a continuar. Vistas las instituciones y las políticas para dirigir la nueva administración, debemos preguntar si la misma celeridad existió al momento de repartir el botín.

La famosa emigración a oriente de julio de 1814 despojó a Caracas y pueblos aledaños de una gran cantidad de habitantes, pero no de todos. Consumados realistas, tercos patriotas empeñados en resistir, personas asustadas y otros más pobres que solo pudieron esconderse en los montes, conformaban un numeroso grupo con intereses encontrados. Gran parte de la historiografía venezolana ha seguido fielmente los pasos de Bolívar; no obstante, es menester hablar de los que se quedaron.

¿Qué hacer con las propiedades abandonadas? fue una de las preguntas más frecuentes entre los administradores. Detrás de ellas existían variadas pretensiones, las cuales se manifestaron en saqueos, invasiones, malversaciones y destrucción generalizada de los inmuebles. Bien sea a raíz de los ofrecimientos realizados durante la campaña, la molestia por no haber dado carta libre al saqueo o el simple oportunismo, dichas medidas generaron un sector bastante heterogéneo que ejerció presión sobre estos bienes. Ya en agosto de 1814, en Caracas se realizaban inventarios detallados de casas, ranchos y solares vacíos. De esta forma, en una de las numerosas listas se expone:

Casa de Don José Félix Ribas calle así a los Trasposos. Día 4 de agosto el licenciado Manuel Mejorada da razón que posee en la calle así a los Trasposos la casa del emigrado José Félix Ribas, por disposición del Señor Comandante General Don Tomás Boves; y de haber encontrado en ella las puertas desarrajadas, varios palos, puertas y ventanas rotas.(79)

El deterioro hizo que antiguas propiedades de envergadura se convirtieran en escombros, algo que, sumado al escaso control y vigilancia de la ciudad, facilitaba las invasiones y la extracción de lo poco que aún quedaba en pie.

Los emigrados que no estuviesen involucrados en la rebelión tenían legalmente un tiempo para volver y reclamar sus bienes; sin embargo, además de las grandes distancias y sumas de dinero que debían invertir para regresar, también debieron encontrarse con inquilinos indeseables. Muchas de estas invasiones fueron permitidas, tal como reza a continuación: «en la esquina que nombran del Candilito, está una casa del Emigrado Don Tomás Lozada que se entregó á Juana Vicuña por orden según quien hace memoria del Señor Comandante General Don José Tomás Boves».(80) ¿Cómo era esta autorización?, ¿verbal o escrita?, ¿se trataba de un artilugio para quedarse con la casa?, ¿por fin Boves estaba cumpliendo con su palabra, tal como refirió José Ambrosio Llamozas, otorgando papeletas de propiedad?

Esta duda quizá la responda otro otorgamiento que hiciera el asturiano, esta vez de una casa perteneciente al connotado insurgente Diego Mérida. El inmueble ubicado en la esquina de La Gorda estaba irreconocible. Las puertas se hallaban rotas al igual que las cerraduras. Nadie la habitaba. De los esclavos y criados solo quedaban prendas viejas. Lo más «útil» de todo el inventario fue una piedra de moler maíz y dos botijuelas de vidrio astilladas que se encontraron en la cocina, pero lo que para un mantuano era un chiquero inmundo, para Antonia Carvallo representaba una oportunidad. Carvallo, al ver el abandono de la propiedad expresó su interés por la misma, tal vez creyendo que la benevolencia del Taita también la tocaría. La entrega de la casa aparece relejada en un papel de 14 cm de ancho por 10,5 cm de largo:

Doña Antonia Carvallo podrá habitar la casa que pertenecía al insurgente Diego Mérida. Caracas 22 de julio de 1814 Boves Entréguese la casa que saco para con formal inventario por el Ilustrísimo Don Pedro Ximenez El Comandante General Casa León.(81)

Pedro José Ximenez, quien fungía como escribano interino y comisionado de Justicia, gracias a la expresada orden pasa el mismo 22 de julio para hacer efectiva entrega a doña Antonia, a quien se le obligó a «tenerlo todo en depósito».(82)

Las solicitudes continuaron. El 20 de julio de 1814, María Candelaria Cabrera considera que su gran sufrimiento merecía una recompensa. Esta vecina de Caracas y natural de la isla de Fuerteventura en Canarias, había perdido todos sus bienes y a su marido, don Francisco Soto, canario también, pasado por las armas en la plaza Mayor de Caracas el pasado 14 de febrero, aun cuando pagó los mil pesos que le pidieron para salvaguardar su vida. Por todo esto solicita el auxilio de las autoridades, las cuales el 24 de ese mes responden:

En virtud de la orden expedida por el señor Comandante de las tropas de Su Majestad Católica, Coronel don José Tomás Boves, y lo que en consecuencia decretó el señor Gobernador Político Marqués de Casa León, para que se entregue una de las casas de don Isidoro Méndez, u otra de emigrados a doña María Candelaria Cabrera.(83)

Esta vez no encontramos «papeletas», así como tampoco la modalidad de entrega de la referida casa. Josefa Casañas es más directa y habla de que se le otorgue «una de las muchas casitas que por virtud de la emigración de varios adictos al anterior abolido gobierno han quedado desocupadas».(84) Esta viuda, también canaria, reclama la cruel indigencia a la que la guerra la había sometido. Su estado lastimero y las fuertes convicciones monárquicas que la acompañaban parecieron ser motivo suficiente para generar una orden de José Tomás Boves el 21 de julio de 1814, en la que se le entrega en depósito una casa de bahareque ubicada a inmediaciones del hospicio de los Padres Capuchinos, propiedad del insurgente emigrado Nicolás Anzola.

Tal fue el caso de las hermanas Rojas, quienes ante la confusión reinante en Caracas para julio de 1814 y haciendo uso de sus adversas condiciones, solicitan la ocupación de un inmueble. La respuesta no tarda, y a través de un papel de unos 11 cm de largo por 8,5 cm de ancho se estipula:

Se entregará a Doña Manuela y hermana Roxas la casa de Los Salias, situada en el Barrio de San Pablo, y para su ejecución pase al Señor Jefe Político Caracas, 20 de Julio de 1814. Boves Entréguese a las solicitantes la casa que se expone recogiéndose las llaves de quien las tenga poniéndose cuanto consiga bajo inventario y se comisiona a Don Francisco León de Urbina. Caracas ut supra Casa León empréndase Comisión con Don Pablo Castro Casa León.(85)

Este documento no expone la modalidad de entrega; a pesar de ello, más adelante pudimos constatar que la misma estaba siendo depositada. Observamos sí la existencia de papeletas para conceder algunos bienes, pero todas hacen referencia a modalidades temporales muy frecuentes durante la guerra como el alquiler o el depósito.

Gracias a mi Taita

Si las autorizaciones, papeles y permisos que se dieron sobre casas, animales, haciendas y demás enseres eran tan precisas como las que hemos revisado, habría que preguntarse ¿por qué tanta confusión? Aquello que era considerado «normal», ahora estaba en duda, y en la cabeza de muchos rondaban ideas mesiánicas de trastocar completamente el orden social, elemento aprovechado efectivamente por algunos jefes en su afán de reclutar. Lo interesante de esta inestable situación es que nada duraba mucho; hasta la oferta más enérgica podía ser relativizada al calor de nuevas acciones.

¿Cuál era la suerte de un emigrado? Creemos que esta pregunta rondaba en la mente de quienes por alguna u otra vía pensaron en beneficiarse de su ausencia. Caminos infestados de bandidos, partidas enemigas y enfermedades para quienes escaparan a pie, y puertos abarrotados, embarques imposibles y precios exorbitantes para los que tuvieran la «dicha» de irse por mar. De esta forma, ¿cuál era la posibilidad de que regresaran a reclamar sus bienes? Antes de reclamar cualquier propiedad, los solicitantes realizaban un verdadero trabajo de inteligencia del que se beneficiaron las autoridades. Revisar casas, hatos, haciendas, ranchos, solares y demás acreencias para saber su estado y a quién pertenecía, se hizo normal durante estos años. Aun cuando asistieran ante la ley buscando «cualquier cosa», la suerte del propietario, la escasez de reclamos y la relación con el poder podían transformar fácilmente la «posesión» en «propiedad».

Una vez en el poder, el botín podía cambiar de signo.

O al menos esto se evidencia con una casa de doña Ana Teresa del Toro ubicada en la calle traviesa, oriente a poniente de San Pablo, inmueble que su marido Vicente Ibarra había dado en arrendamiento a don José Pacanins y Nicolás –quien era representante de la Compañía de Puig Villa y Carbonell– desde el 1 de abril de 1813, por la suma de trescientos pesos anuales. Luego de este trato, sus nuevos inquilinos invirtieron una suma considerable de dinero, dado el estado de deterioro en que estaba la casa, todo por «la ruina en que la dejó el terremoto del año de doce» (86). Aun así, la inversión parecía buena, todo hasta los primeros días del mes de agosto, cuando se vieron en la necesidad de abandonar el país ante la abrupta incursión de Simón Bolívar.

No confiaban en el resguardo general de vidas y propiedades promulgado por las autoridades insurgentes. El 16 de julio de 1814 llegaba Boves a Caracas, y con él las esperanzas de recuperar la propiedad ubicada entre las esquinas de La Palma y San Pablo. Como era de esperarse, el inmueble se hallaba embargado, algo que no sorprendía a los reclamantes, que amén de ser realistas, tenían documentos de sobra para justificar su petición. El verdadero inconveniente estuvo en su ocupación por parte de doña Francisca Urain. De ella poco se sabe, solo que su yerno Pedro Gómez había servido fielmente como oficial de la división de vanguardia del ejército de Boves. La misma posibilidad de los representantes de la compañía la avizoró Gómez, quien estaba buscando por cualquier vía reclamar las adquisiciones de su lanza. Realistas eran los querellantes y realista el soldado, algo de mucha importancia al momento de evaluar que en una emigración se ponía en juego algo más que la simple filiación partidista.

Este pleito encierra connotaciones de gran peso. Por un lado, el respeto a la propiedad y los intentos del Taita por conseguir un orden en la administración de los recursos y, por el otro, el manejo del capital simbólico adquirido en batalla, el cual no podía ser desestimado tan pronto en aras de la legalidad. Según los denunciantes, la referida Urain se estaba basando en un «simple papel del Comandante Boves».(87) Según otros testimonios, al oficial Gómez se le indicó que debía desocupar la casa inmediatamente, pero el mismo se negó «fundado en una papeleta de aquel Comandante en que le concede para su habitación una casa de insurgentes».(88) ¿Era esta papeleta diferente a las que hemos venido revisando? Lamentablemente el expediente no contiene semejante documento, pero algunos indicios nos hacen pensar que el recurso fue utilizado para que a doña Francisca «se le diese en habitación provisional una casa de los emigrados».(89) Todavía en agosto de 1817, los denunciantes reclamaban la devolución de la casa que se había promulgado en diciembre de 1815.

Inicialmente pudiéramos intuir que tanto Gómez como su suegra desconocían la diferencia entre propiedad y posesión; sin embargo, la dilación y los subterfugios empleados en el litigio hacen pensar que conocían los términos desde el comienzo. Quizá esta conveniente interpretación fue un recurso empleado asiduamente por inquilinos temporales que buscaban, de acuerdo con las circunstancias y haciéndose eco de un líder de discurso incendiario, alargar su estadía y, ¿por qué no?, ante la muerte o ausencia definitiva de los propietarios, quedarse con todo.

Los documentos que venimos discutiendo y que inicialmente hemos bautizado como papeletas de posesión, son diferentes a los vales de pago y entrega de víveres otorgados por José Tomás Boves. Estos vendrían a quedar en el medio, entre el otorgamiento de una res o la cancelación de un salario, y la cesión en propiedad de una casa. Se trata precisamente de un mecanismo bastante peculiar dentro del sistema de Boves que se acopla muy bien a su accionar, dado que dichas papeletas se mueven entre lo inmediato y lo permanente, lo cual le permitió satisfacer sus promesas que fueron así de difusas. La posesión prolongaba la esperanza de quedarse con algo, pero a la vez lanzaba un claro mensaje: Una vez en el poder, el botín podía cambiar de signo.

©Trópico Absoluto

Notas

1. “Las víctimas de la época del terror, en Caracas, por el año de 1814”, en José Félix Blanco y Ramón Azpúrua, Documentos para la vida pública del Libertador, t. V, doc. 1004, p. 206.

2. Neller Ochoa, “Los incentivos de la patria: La política de haberes militares en el Departamento de Venezuela (1819- 1830)”, Revista Tierra Firme (Segunda época), año 28, vol. XXVIII, n°109, 2015, pp. 27-43.

3. “Carta de Simón Bolívar para el General de División Francisco de Paula Santander, fechada en Lima el 7 de abril de 1825. Le informa acerca de la buena situación del Perú; de la presencia de Sucre en Potosí; de las actividades del General Pedro de Olañeta; de la puesta de tropas a la orden de Colombia; de su reciente decisión para el establecimiento de un Consejo de Gobierno en Perú, y de los proyectos de algunos países sudamericanos para la formación de confederaciones y acerca de su próximo viaje hacia el Alto Perú”. Doc. 10215. 29. Período 2 de enero al 30 de junio de 1825. Correspondencia Oicial, disponible en http://www.archivodellibertador.gob.ve/escritos/inicio.php

4. Georges Didi-Huberman, “Volver sensible/hacer sensible”, en Alain Badiou, Pierre Bourdieu, Georges Didi-Huberman, Jacques Ranciere y otros, ¿Qué es un pueblo?, pp. 75-76.

5. Archivo del General Páez, t. II, pp. 113-114.

6. Eduardo Blanco, Venezuela heroica, p. 39.

7. Juan Vicente González, Biografía del general José Félix Ribas, p. 114.

8. Rafael María Baralt, Resumen de la historia de Venezuela, p. 245.

9. Una prueba de lo antes señalado puede observarse en esta interesante definición del pueblo durante la independencia: “El pueblo, ese ente que cada partido define a su manera, que todos creen tener a su disposición, que todos llaman en el momento de peligro, que todos olvidan después de la victoria y con quien todos en in procuran justiciar su conducta y disculpar sus errores, fluctuaba aquí por lo general entre sus hábitos perezosos y serviles, y el deseo de novedades, la curiosidad, y la traición a destruir; sentimiento innatos en las turbas” (Ibídem, p. 61).

10. Laureano Vallenilla Lanz, Cesarismo democrático, p. 96.

11. Rufino Blanco Fombona, Bolívar y la Guerra a Muerte, p. 182.

12. Juan Vicente González, Ob. Cit., p. 134.

13. J. A. de Armas Chitty, Boves a través de sus biógrafos, p. 11.

14. Demetrio Ramos, “Sobre un aspecto de las ‘tácticas’ de Boves”, Boletín de la Academia Nacional de Historia, t. LI, n° 201, enero-marzo de 1868, p. 70.

15. Caracas, Universidad Central de Venezuela-CDCH, 1960, 4 vols. Posteriormente, dicha investigación sería publicada bajo el título Boves, aspectos socioeconómicos de la guerra de Independencia. Caracas, Ministerio de Educación, Dirección Técnica-Departamento de Publicaciones, 1968.

16. Recomendamos el trabajo de Neller Ramón Ochoa Hernández y Jorge Flores González (comps.), Se acata pero no se cumple. Historia y sociedad en la provincia de Caracas (Siglo XVIII). Caracas, Centro Nacional de Historia/Archivo General de la Nación, 2014.

17. Edgardo Mondolfi Gudat, José Tomás Boves (1782-1814), pp. 73-74.

18. Alejandro E. Gómez, “La Revolución de Caracas desde abajo”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos [en línea], Debates, 2008, Puesto en línea el 17 de mayo de 2008, disponible en http: //nuevomundo.revues.org/index32982.html p. 24.

19. Michel Foucault, Los anormales: Curso en el Collège de France 1974-1975, p. 64.

20. “La población de Venezuela. Representación al GCG del justicia mayor de La Victoria, 16-11-1788”, en Miguel Izard, Ni cuatreros, ni montoneros, llaneros, p. 203.

21. Michel Foucault, “Clase del 21 de enero de 1976”, en Defender la sociedad, p. 65.

22. Manuel Lucena Salmoral, “El sistema de cuadrillas de ronda para la seguridad de los llanos a fines del período colonial. Los antecedentes de las Ordenanzas de llanos de 1811”, en Memoria del Tercer Congreso Venezolano de Historia, t. II, p. 192.

23. “Ordenanzas de Llanos, de la Provincia de Caracas, hechas de orden y por comisión de su sección legislativa del Congreso, por los diputados firmados a su final”, 1811, doc. n° 28, en Materiales para el estudio de la cuestión agraria 1800-1830, vol. I, p. 82.

24. “Diálogo Boves y Rosete”, Gaceta de Caracas, n° 54, jueves 31 de marzo de 1814.

25. Extracto de carta escrita por Rafael Delgado e incluida en la Gaceta de Caracas, no 69, 14 de marzo de 1814.

26. Michel Foucault, Los anormales, p. 24.

27. Zigmunt Bauman, Miedo líquido, p. 10.

28. AANH, Sección Civiles-Independencia, t. 266, exp. 1.261, f. 8.

29. Corey Robin, El miedo. Historia de una idea política, p. 144.

30. Rafael María Baralt, Ob. Cit., p. 191.

31. “Oficio del Libertador Simón Bolívar dirigido al Secretario de la Guerra, fechado en el Cuartel General de Mompox el 17 de febrero de 1815, con nuevos requerimientos para proveer de armas y municiones al ejército, en vista de la situación de Venezuela, después de la muerte de Boves”, Doc. 1224. 6, Período 20 de septiembre de 1814 al 8 de mayo de 1815, Correspondencia Oficial, disponible en http://www.archivodellibertador.gob.ve/

32. “Manifiesto que hizo al mundo el Secretario de Estado del gobierno republicano de Venezuela, ciudadano Antonio Muñoz Tébar, por orden del Libertador en 24 de febrero de 1814”, Doc. 916, en Blanco y Azpúrua, Ob. Cit., t. V, p. 64.

33. Georges Didi-Huberman, Pueblos expuestos, pueblos figurantes, p. 62.

34. J. M. de Cajigal, Memorias del Mariscal de Campo Don Juan Manuel de Cajigal sobre la revolución de Venezuela, p. 134.

35. Germán Carrera Damas, Boves…, p. 34.

36. Diccionario de Autoridades, t. VI, 1739, disponible en http://web.frl.es/DA.html

37. Germán Carrera Damas, Boves… p. 32.

38. Ángel Rafael Lombardi, Banderas del rey, p. 163.

39. Gaceta de Caracas, lunes 14 de marzo de 1814, n° XLIX

40. “Parte de la campaña fechado en el Cuartel General de Valencia, el 20 de septiembre de 1813”, Doc. 384. 4, Período 7 de agosto al 31 de diciembre de 1813, Correspondencia Oficial, disponible en http://www.archivodellibertador.gob.ve/ escritos/inicio.php

41. “Proclama de Bolívar a los venezolanos, fechada en San Mateo el 24 de marzo de 1814”, Doc. 728. 5, Período 1 de enero al 7 de septiembre de 1814, Correspondencia Oficial, disponible en http://www.archivodellibertador.gob.ve/ escritos/inicio.php

42. Un claro ejemplo lo encontramos en la siguiente descripción que hace Miguel Antonio Casadevante al intendente de Ejército sobre el camino de Turmero hacia 1781: “…que el camino por donde transitan los de la tierra adentro, por fuera del pueblo de Turmero apenas tiene diferencia de dos cuadras con el del mismo dicho pueblo, siendo mejor este, y que meramente es aprehensión de los pasajeros, de que resulta una decadencia grande al pueblo. La misma decadencia que al de Turmero, acontece al de San Mateo a causa de un callejón que tienen la salida para acá que en tiempo de invierno se pone intransitable, de modo que es preciso dar una vuelta extraordinaria, o andar por un desecho muy trabajoso, y de mucho riesgo, y es uno de los pasos que mayor cuidado causan a los caminantes…” (AGN, IERH, t. XII, 1781, f. 334).

43. “Comunicación de Bolívar al General Santiago Mariño, fechada el 3 de enero de 1814, respecto a la necesaria cooperación militar para salvar la República”, Doc. 573. 5, Período 1 de enero al 7 de septiembre de 1814, Correspondencia Oficial, disponible en http://www.archivodellibertador.gob.ve/escritos/inicio.php

44. “Ley sobre el modo de proceder contra los conspiradores y perturbadores de la tranquilidad pública”, Gazeta de Colombia, n° 19, domingo, 24 de febrero de 1822.

45. “Memorial presentado al Rey en Madrid por el Pbro. Doctor don José Ambrosio Llamozas, Vicario General del Ejército de Barlovento, en las provincias de Venezuela”, 31 de julio de 1815, Doc. n° 92, en Materiales para el estudio de la cuestión agraria 1800-1830, vol. I, p. 164.

46. José Antonio Páez, Autobiografía, t. I, p. 163.

47. Pilar Gonzalbo Aizpuru, Introducción a la vida cotidiana, p. 42.

48. Slavoj Zizek, Bienvenidos al desierto de lo real, p. 26.

49. Georges Bataille, “La noción de gasto”, en La parte maldita precedida de la noción de gasto, p. 31.

50. “Documentos de carácter político, militar y administrativo relativos al período de la Guerra a Muerte”, Boletín de la Academia Nacional de la Historia, t. XVIII, abril-junio de 1935, n° 70, p. 417.

51. “Por saqueo de ‘partida’ entendemos el último acto de aprovisionamiento de las tropas que abandonaban una ciudad (…) La segunda forma de saqueo corresponde a la practicada en el interior de la plaza asediada, o en vísperas de ser ocupada, por los partidarios del vencedor, o del perdedor, como actos de represalia política, sin participación de las tropas…” (Germán Carrera Damas, Boves…, pp. 150-151).

52. “Fragmento del plan de operaciones propuesto por Antonio Nicolás Briceño con miras a una expedición sobre Venezuela”, 16 de enero de 1813, Doc. n° 32, en Materiales para el estudio de la cuestión agraria 1800-1830, vol. I, pp. 104-105.

53. Memorias del Mariscal de Campo Don Juan Manuel de Cajigal sobre la revolución de Venezuela, pp.102-103

54. “El brigadier D. Francisco Tomás Morales a Morillo. Villa de Cura, 31 de julio de 1816”, Doc. 503, en Antonio Rodríguez Villa, El teniente general don Pablo Morillo. Primer conde de Cartagena, marqués de la Puerta (1778-1837), t. III, p. 91.

55. Ibídem, p. 92.

56. Rogelio Altez, Documentos para la historia de un desastre, pp. 20-21

57. Vicente Lecuna, “La Guerra a Muerte”, Boletín de la Academia Nacional de la Historia, t. XVIII, enero-marzo de 1935, n° 69, p. 150.

58. Germán Carrera Damas, ob. cit., p. 153.

59. Marcel Mauss, “Ensayo sobre los dones. Razón y forma del cambio en las sociedades primitivas”, en Sociología y antropología, p. 240.

60. “Relexiones sobre el estado actual de los Llanos”, Gaceta de Caracas, lunes 6 de diciembre de 1813, n° XXI.

61. “Como los pueblos están cansados de la guerra, y desengañados de las falsedades y promesas de este bandido, el medio de reclutar gente el, y sus nombrados comandantes, es llegar á un pueblo, incendiarlo, sacar todas las mujeres y conducirlas al Quartel General…” (“Táctica militar de Boves en los Llanos”, Gaceta de Caracas, lunes 20 de junio de 1814, n° 76).

62. “Diálogo. Boves y Rosete”, Gaceta de Caracas, n° 54, jueves 31 de marzo de 1814.

63. Marcel Mauss, ob. cit., p. 255.

64. Juan Manuel de Cagigal, ob. cit., p. 127

65. Edward Palmer Thompson, Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial, pp. 65-66. Este mismo autor agrega en las mismas páginas: “Aunque esta ‘economía moral’ no puede ser descrita como ‘política’ en ningún sentido progresista, tampoco puede, no obstante, definirse como apolítica, puesto que supone nociones del bien público categórica y apasionadamente sostenidas, que, ciertamente encontraban algún apoyo en la tradición paternalista de las autoridades; nociones de las que el pueblo, a su vez, se hacía eco tan estrepitosamente que las autoridades eran, en cierta medida, sus prisioneros”.

66. “Jurisdicción de Calabozo”, Gazeta de Caracas, lunes 29 de noviembre de 1813.

67. “Dos oficios pequeños pero notables por lo que revelan. – Son elogiados por historiadores realistas”, Doc. 932, en José Félix Blanco y Ramón Azpúrua, Documentos para la vida pública del Libertador, t. V, p. 92.

68. Germán Carrera Damas, Boves…, p. 177. Allí se puede observar detenidamente el proceso histórico, historiográfico e ideológico que le dio sustento a esta idea.

69. “La distribución de ‘papeletas de propiedad’ ha despertado el interés de quienes se preocupan por las cuestiones socioeconómicas de la emancipación, hasta el punto de que se ha llegado a ver en ella la máxima prueba de un propósito real de reparto de la propiedad, en una proyección histórico-ideológica que da cabida plena al vicio del modernismo” (Germán Carrera Damas, Ibídem, p. 180).

70. Ibídem, p. 181.

71. “Documentos de carácter político, militar y administrativo relativos al período de la Guerra a Muerte”, Boletín de la Academia Nacional de la Historia, abril-julio de 1935, n° 70, p. 363.

72. Ibídem, p. 366.

73. “Documentos de carácter político, militar y administrativo relativos al período de la Guerra a Muerte”, Boletín de la Academia Nacional de la Historia, n° 71, abril-julio de 1935, p. 516.