Salvar la frontera: Muestra de cuentos de autores venezolanos migrantes

«Salvar la frontera es un libro de cuentos que no se cierra, de esos que, cuando pasamos cada una de sus páginas, navegamos en sus palabras, reconstruimos la memoria, retornamos a los orígenes, y nos mudamos de nuevo a casa.»

Cuando nos acercamos al mundo abierto que conecta sus fronteras a través de la palabra «migrar», un eco de las voces narrativas decide siempre si nos vamos o nos quedamos del todo, enraizados en la memoria de quienes viven en otros países pero que se identifican siempre con el gentilicio venezolano. Migrar no sólo significa trasladarnos a una editorial equidistante, como lo señala este nombre en sí, sino añadir al uso de las palabras los viajes de una ficción cargada de memoria, de anhelos, de afectos. En Salvar la frontera: Muestra de cuentos de autores venezolanos migrantes (Equidistancias, 2024) Gustavo Valle y Carlos Sandoval compilan diversas historias que intentan mudarse, como también lo hicieron en su momento otras iniciativas editoriales: Libros del Fuego, Letra Muerta, El Taller Blanco, LP5editora, Alliteration, Los Cuadernos del Destierro o Luba Ediciones.

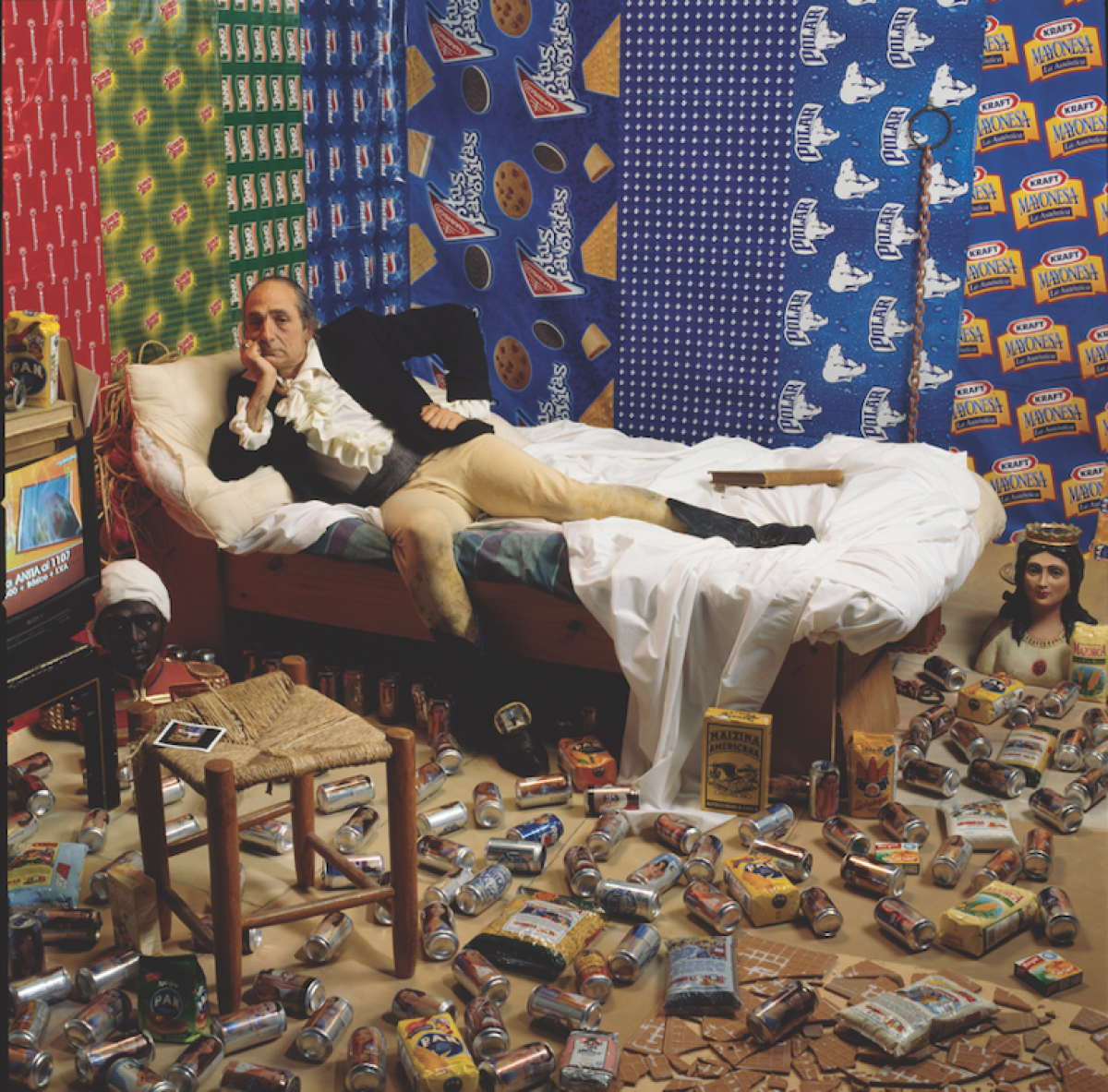

Para aproximarnos a esa mudanza, que otros llaman migración, el universo se multiplica en aquellas bibliotecas que giran en el tiempo. En «Enero es el mes más largo», (255) de Keila Vall de la Ville, aparece, como lo mencioné alguna vez, un espacio nostálgico a destiempo, donde un mes viscoso puede permanecer en la música y en ciertas notas escritas. Allí, un gentilicio venezolano se escribe al compás de las palabras, como si los instrumentos musicales pudiesen ser usados en la memoria para coordinar aquello que dejamos. Como bien señala Gisela Kozak Rovero, en «Para piano y orquesta» (131) –un lugar donde las mujeres arden–, la seducción en la memoria puede trasladarse desde Joan Báez a una profesora budista y pacifista a través de la musicalidad de los gestos. En esta breve historia, cuerpos femeninos juegan, olfatean, desmontan sus sentidos para narrar el inicio de un tiempo futuro, donde Lyrissa entreteje la música de sus recuerdos. Porque los espacios públicos, como los bares o los cafés, también simulan lugares comunes donde se escriben las historias. Márgenes fronterizos que se salvan, como terrenos de intercambio, donde la música termina adherida al calendario del tiempo. Otros relatos como «Yestermorrow» (83), de Juan Carlos Chirinos, lo confirman. Partiendo de una cita de Ray Bradbury, existen símbolos concisos de vidas posibles o imposibles cuando nos mudamos en la historia, en la pasión, o en otra idealización de la mujer perfecta. Esta vez, El Libertador, Manuelita, Sucre, Soublette, esos cuerpos ahítos de amor, lanzan sus deseos bajo el éxtasis de los chimboritos que cantan a la orilla de los recuerdos.

Los cuentos son relatos de ficción, claro está, pero no por ello los deseos desencajan con lo que sentimos los lectores. En «El vals de Amoreira» (167), por ejemplo, de Juan Carlos Méndez Guédez, el acto de toda fe se muda a un pueblo donde una familia vive en la memoria de alguien que la traslada desde La Guaira hacia otros mundos que habitan siempre, acompañados por un revuelco de las moscas. Giros y elipsis memorísticos que se entonan en cada palabra porque «en Amoreira Dios no existe. En el radiecito de mi mamá Dios nunca muere y baila un vals». Volviendo a esa rotación en el tiempo, otros relatos se suman al número total de los treinta cuentos compilados por Valle y Sandoval para ilustrar la diáspora que todo lo cuestiona.

Cuando se ha dejado a Venezuela y se han observado sus cambios desde la distancia geográfica, la narrativa ficcional siempre lleva un toque testimonial que nutre, en múltiples ocasiones, lo que se deja de observar en nuestro país de origen. Un modelo, podría ser «La zona donde vivo» (119), de Miguel Gomes, en el que una frase como «¿dónde rayos está el centro? Una no puede vivir sin centro» nos derrumba el mapa territorial del sentimiento más profundo, cuando la imposibilidad de ser madre gira con la misma intensidad en los lugares, en los sueños, en la memoria, en una masacre infantil de los Estados Unidos, pues habita en quienes están en el sitio alejado y perdido, donde se desea volar alto, como los halcones que anidan en las manos de un escritor.

El «Louis and Louis» (295) de Lena Yau, duplica en un texto inédito la estación de Amsterdam Central, como un juego de memorias y dialectos en la historia de Claire. Penumbras, sabores, olores, sueños, reconstruyen un camino donde quien narra, trasnochada y pastosa, trastabilla en «frutas frescas, frutas fritas, fritas frescas, fritas frías». Existe el «problema de conocer tantos idiomas a medias», señala la historia, mientras los lectores migrantes asumimos que una conexión así termina tejiendo un sentido nuevo en cada cuento. Como en «Una historia mexicana» (65) de Alberto Barrera Tyszka, donde el relato de tres cuerpos forma el triángulo equilátero de Hilda, una narración de los deseos que se cierra con tres palabras y una silente caída. Y si nos mudamos a dos palabras, caer y naufragar también se tejen en silencio. Leemos otro giro en la intemperie de «Cabo Codera», (145) escrito por Liliana Lara, donde dos pequeños niños intentan sobrevivir flotando en una cava sobre el océano, mientras la madre, después del naufragio, conserva los potecitos vacíos de compota como futuros juguetes de resistencia. Cabo Codera, dos palabras que riman en la memoria, que parecieran «codearse» con las ansias de salir adelante.

Porque, para sobrevivir en las historias, los cuerpos se unen siempre. Volviendo a esa figura maternal que menciono, Michelle Roche Rodríguez, en «Madre de leche» (197) destaca la maternidad en la lactancia, cuando otro cuerpo que no participó en la gestación termina amamantando a una niña que «a la imprudencia de haber sido hembra le sumó la de sacar de un golpe todos los dientes». Y si viajamos de nuevo en el tiempo, hace más de una década, las futuras madres peregrinas que compartían un autobús en Los Andes también temían porque sus niñas fuesen diferentes. En el diálogo escrito por Mariana Libertad Suárez, con el nombre diverso de un color compartido «Azul y celeste» (245), la maternidad es más que un juego de palabras. Es una crianza sin la figura del padre, sin el género del dominio, sin la malcriadez de la tristeza.

Y así, muchas otras historias. La de del otro idioma que los emigrados, trasplantados o exiliados aprenden en una biblioteca, en «La lección imposible» (191) de Raquel Rivas Rojas; la del hermoso lugar abierto llamado parque, donde la memoria se expande o los asados nos animan a la orilla de «Un lugar junto al río» (173), escrito por Gabriel Payares; la de ese «Primer día de clases» (205), de Nadia Saavedra, donde el juego doble de palabras intercede por esa compasión necesaria para el deseado good job; la de «Un plato de pelo/ Tijeras» (209), de Karina Sainz Borgo, donde las peluqueras traspasan los márgenes de los barrancones sin espejos fronterizos. Salvar la frontera es un libro de cuentos que no se cierra, de esos que, cuando pasamos cada una de sus páginas, navegamos en sus palabras, reconstruimos la memoria, retornamos a los orígenes, y nos mudamos de nuevo a casa.

©Trópico Absoluto

VV.AA.

Salvar la frontera: Muestra de cuentos de autores venezolanos migrantes.

Gustavo Valle y Carlos Sandoval (Compiladores)

Buenos Aires / Londres: Equidistancias.

2024.

336 páginas.

Claudia Cavallin (San Cristóbal, Venezuela, 1972) es Profesora Asociada en la Universidad Simón Bolívar (Venezuela) y docente en el Departamento de Lenguas y Literaturas de Oklahoma State University. Es autora de los libros: Ciudades de película: Ficciones urbanas del cine, la literatura y la música (Editorial Académica Española, 2012) y Espectros de la palabra. La metáfora en Borges: los juegos del lenguaje que hacen posible la configuración de un universo de imágenes recursivas (Editorial Académica Española, 2012). Entre 2012 and 2015, fue directora de Estudios. Revista de Investigaciones Literarias y Culturales.

0 Comentarios