Texto desde un refugio: El horizonte y la pupila

Desde la sombras de un refugio antiaréreo en Israel, Fernando Yurmán (Paraná, Argentina, 1945) reflexiona sobre la irracionalidad del conflicto, los valores de Oriente y Occidente, la literatura. Con no pocas dosis de nihilismo el autor concluye: “Es quizás inevitable pensar en el espacio exterior desde un cuarto de seguridad, cuando afuera la ciencia ficción y lo fantástico se funden con lo real”.

El entorno, aun siendo vago como la realidad o imaginario como en los libros, determina lo que somos y pretendemos. Los ambientes esbozan y refractan la intimidad. La casa, cerrada por pandemias, nos achica, define en el ángulo del miedo; la altura montañosa, la colina, entona trascendencia, encumbra lo íntimo; la llanura, de modo lento y delicado, nos amplía; el mar lo hace de manera inconclusa, como la música. Basta entrar en una manifestación o en un teatro para ser público y general, y entrar en una tormenta o un bombardeo para reconocernos como único y casual. Estas identificaciones diversas nos moldean sin culminar el perfil, y alimentan la capacidad plural. Es también una propiedad poliédrica de la democracia, fuente de la diversidad. Una identidad flexible acepta cambios y tolera mejor las tormentas.

Lo contrario de esta labilidad de micromundos es el temple paranoide, que convierte la pupila en trinchera y el horizonte en teleobjetivo. Las sociedades impregnadas de tradiciones autoritarias o certezas teológicas suelen soslayar las variaciones ambientales. Un estado inacabado como Israel, palpitante de guerra y paz, permitió a muchos abrir sus experiencias, salir del cerrojo del antisemitismo diaspórico y explorar nuevos modos de ser. La tolerancia a las esferas subjetivas fue casi natural. El pequeño territorio se expandía y estrechaba, envejecía y renovaba crónicamente, relevando sus matices. Esa respiración singular tenía una virtud maratónica, pero tensaba la modernidad y la tradición, desgastaba alguna válvula mitral en la circulación mixta de la autoridad. En los dramáticos últimos tiempos, algo se transfiguró, cambió para sus habitantes el lugar asignado del entusiasmo, el miedo y la esperanza. Por otra parte, en todo el Asia, es común el anhelo de un gran desarrollo técnico y científico, pero sin cambiar las fuentes teológicas y culturales de la autoridad. La invasión vandálica de los kibutz del sur de Israel por los bárbaros terroristas del Hamas, fue también el choque de las pulsiones tanáticas de un Oriente que sigue procurando la unidad autodestructiva, contra los mejores descendientes de la utopía social de Occidente. La violencia fue inevitable por esta razón, no por los reclamos de “contexto” que manipulan las Naciones Unidas. Los derechos humanos fueron rechazados como artificio del derecho occidental, en vez del mandato divino del espíritu teológico oriental.

Hace poco, por obra del filosófico azar, lo cavilaba en un cuarto de seguridad de un parque, amparado de los misiles. Estaba cerca de libros viejos, en un pedazo de penumbra solitaria, donde pensar y sentir son lo mismo, y superponía estas notas en el aire.

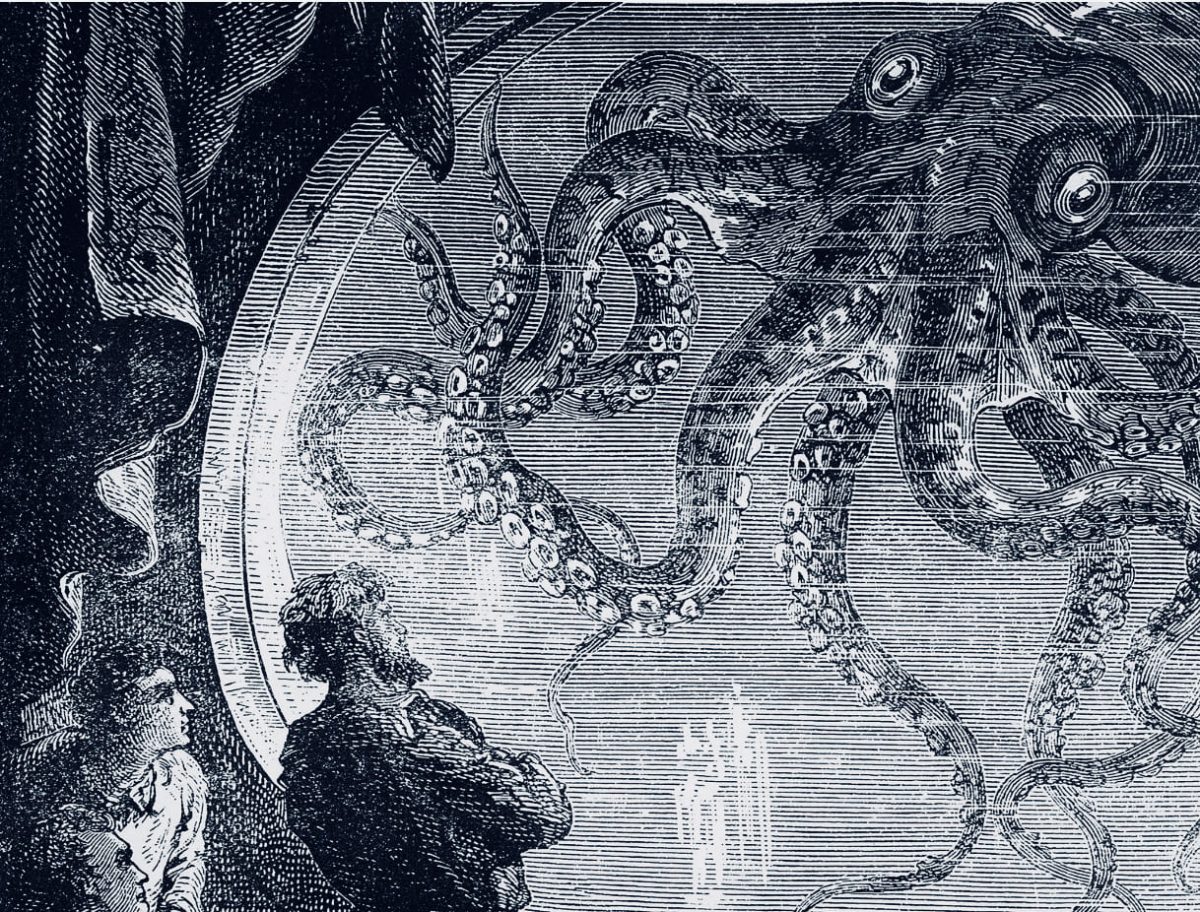

En la conflagración había quedado varado, con mis manos ridículamente embarazadas, sosteniendo dos libros pesados. Los dejaré en algún banco con otros que amenizan el refugio. Ambos invitan una relectura simultanea: 20.000 leguas de viaje en submarino y Moby Dick. Textos recomendables, si uno está cercado, rodeado de rumores y desgracias casi irreales, impresiones extravagantes, con el dócil cielo surcado tecnológicamente por alaridos religiosos. Las voces de Verne y Melville, apenas separadas por una década del discreto siglo XIX, eran afines entre sí por su respetuosa gentileza, confortablemente contemporánea. Estaban en irónico contraste con este belicismo degradado, de miserable crueldad, por una fe fuera de quicio de un Oriente fantasmagórico.

Era nuevamente Gaza, una vieja y ominosa desdicha. La primera vez fue con los filisteos, los únicos invasores sobrevivientes de los anónimos y fantasmales pueblos del mar. Aquellos desconocidos asolaron hace tres milenios toda la ribera oriental del Mediterráneo, con tal saña que no dejaron documentos ni restos de aquellas civilizaciones. Solo los filisteos, que habían habitado Gaza, fueron designados por una historiadora como sus retoños. Nadie supo de qué tierra maldita venían estos pueblos del mar. No era la única historia truncada de la franja. Natán de Gaza, un profeta local, vaticinó a mediados del siglo XVII la venida del falso mesías Sabatai Sevi, un carismático carácter bipolar, precursor del sionismo. Lo predijo y lo acabó de conocer, en la curva exaltada del desvarío, apenas llegado de una caravana del Cairo. Venía procurando conocer la buena nueva, que resultó ser él mismo después del deslumbrado encuentro. Encendieron juntos una gigantesca ilusión que conmocionó al acosado pueblo judío en todo el orbe, hasta que el falso mesías se convirtió al islam para salvar la vida. Este profeta y su mesías podrían haber sido personajes de ficción, una brusca invención de Borges, así como muchas ficciones merecieron ser la impredecible realidad. Por lo pronto, dos narraciones marinas del siglo XIX balanceaban impertérritas sus olas en el refugio, bajo la actual violencia soplada del desierto.

Hoy solamente hay infinito en el infinito y nada en la nada, y los únicos que pueden explorarlo son gente como Elon Musk o Jeff Bezzos, que pueden aspirar algo de Melville o Verne en el espacio exterior.

Melville imprimió su novela a principios de los años cincuenta de su empeñosa centuria, Verne a principio de los sesenta. Ambas historias sucedían en remotos y sospechosos mares de la época. Sus autores escuchaban plenamente el vigoroso latido de la revolución industrial, pero desde ánimos distintos. La vida de Melville había sumado peripecias marinas, islas peligrosas, naufragios y exploraciones que palpitaban en su memoria. Su remembranza de aventuras estaba sensibilizada por admoniciones protestantes y la audacia de la ambición americana; la de Verne había guardado mapas, gabinetes, sextantes, enciclopedias e imaginaciones científicas brotadas en París, la capital cultural de Europa; y sus narraciones viajeras anticipaban el turismo. Solía trasladarse con el confort y el saber con que Europa administraba buena parte del planeta, y propugnaba un didáctico colonialismo de buen corazón. Con serena madurez, en sus cordiales excursiones, sembraba civilización. Estos temperamentos opuestos procuraban un género. La diferencia entre el submarino del capitán Nemo y el ballenero del Capitán Ahab, era la diferencia entre la ciencia ficción y la literatura fantástica. La segunda hereda la metafísica y el pavor teológico de los enigmas originarios, la primera, la felicidad tecnológica y el ávido horizonte del progreso. La aparición elusiva de una “bestia”, su tenaz pesquisa por los mares, hermana las narraciones. Pero solo a distancia. En su lectura, nada sustituye el viento salobre, el oleaje, el crujido de maderas que atraviesa los rincones del Peqood. Ese ambiente empapa la austera contención y la espera sombría, el alma puritana y enrarecida del ballenero. En Verne, el relato es diáfano, de fe matinal, y está como duplicado, porque relata la erudición epocal, que a su vez relata mapas y navegaciones de un hombre arrellanado en el centro de tal saber.

Melville no desdeña el saber moderno, lo dispensa, pero sin que logre ahogar el tañido del misterio mayor. Se encuentra difusión y aclaraciones didácticas en otras novelas, en Carmen de Prospero Merimee, o Doña Barbara de Rómulo Gallegos, pero el deliberado contexto y guía práctica de Moby Dick, rebosante de pies de página sobre ballenas, industria, antigüedad, etimología, hace resplandecer más todavía las señales metafísicas. Late el enigma indómito del mundo, un más allá que erosiona la información y la certeza. Y que siguió con ese pulso, según Borges, hasta que Kafka lo reanimó como su precursor.

La creencia, la fe o el temor de Melville, alude también a un mar mayor, de hondura incognoscible, que agranda el delirio humano cuando crece su absurdo misterio. El presentimiento místico del encuentro, es un péndulo oscuro que nunca cesa en la novela. Para Verne, el progreso humano puede ocurrir transparente, junto con el bien, con una precisión incansable del saber. Las dos pupilas fundaban horizontes opuestos, pero ambos mares reales eran el mismo, y ya habían engullido mucha literatura. La oscura imaginación alerta de Melville no prosperó, encalló en el cuento “Bartleby”, que trata de un hombre en un cuarto de correo público que se contacta con muertos, casi como un cuarto de seguridad para esconderse del siglo XXI. La imaginación de Verne prosperó, sus mares de buzos y submarinos lograron luego portaviones, cruceros modernos y plataformas marinas. Pero algo enredó los cables en las vocaciones, según se siente ahora desde aquí.

Saber ilustrado y metalizado, infinitud religiosa y tentación abismal. Estos términos, habituados a diferenciarse y ser contrarios, se cruzaron y potenciaron peligrosamente. Una persuasión cínica unificó sus universos. Miles de años antes, ya Ulises conjeturaba que si habría hecho caso a la seductora letanía de las sirenas no hubiera podido volver a Itaca, ni estaría Homero recitándolo. Nosotros, paradójicamente, si no hacemos caso a las sirenas tampoco volveríamos, porque después de la alarma solo hay segundos para alcanzar la habitación de seguridad. Los dos libros, descendientes dilectos de La Odisea, comparten mi quietud en el cuarto blindado, mientras afuera el siglo XXI ha seducido y mezclado las navegaciones.

El 12 de octubre de 1492 Colón descubrió América, el 7 de octubre muchos descubrieron el Oriente. Digamos que vieron una llamarada de su alma irreductible, los ancestros que procuran en la muerte recobrar aquellas certezas melladas por nuevos horizontes. En el reciente octubre, hubo una puesta en escena salvaje del cielo oriental, una metafísica insuperable, con la pasión vibrante de una psicosis ultraterrena. Cruzaban el progreso tecnológico y el poder financiero, pero sin abandonar la sólida ignorancia original que guardaba sus mitos. Se proponían, sin reparos, dotar toda la virtud técnica que pudieran acumular en la pulsión destructiva, avivar el purísimo amor a la muerte. Desprendimiento para servir a su impaciente señor, y alentar las mejores vírgenes celestes con que va a premiarlos cuando mueran matando al infiel.

Quizás Emilio Salgari anticipó algunos de esos odios adolescentes de carácter colonial, y Joseph Conrad previó su torva adultez sin destino, pero no se acercaban a este perfil terminal, mostraban apenas el fugaz lomo del leviatán. Es probable que, como a Swift, Stevenson o Defoe, el mar les permitiese mostrar algo que no sucedía en tierra. Lo intuía quizás el Capitán Marriatt, cuando esbozaba su “Contramaestre Easy”, un joven libertario que eligió el mar para protestar a la tierra. Ahora la tierra está más difícil, la “Ciudad luz”, que alentaba a Verne, esta casi apagada, las velas de esperma de Melville, fueron sustituidas oscuramente por petróleo; la guerra es tan industriosa como la paz, pero permite tener un bunker; en el mar es más difícil, y ser vecinos del Titanic es menos alentador que cobijarnos en la Madre Tierra.

Salir al aire brioso del mar era una tentación central para un parisino de biblioteca como Verne. También fue el mar lo que calmaba en Melville la sed de infinito que sufría en las ciudades. Pero aquellos mares reales desaparecieron, no sirven siquiera como metáfora, la grasa y el plástico insidioso se presiente en el azul más puro de la ola más espumosa. Hoy solamente hay infinito en el infinito y nada en la nada, y los únicos que pueden explorarlo son gente como Elon Musk o Jeff Bezzos, que pueden aspirar algo de Melville o Verne en el espacio exterior. Los demás estamos secuestrados en el planeta, como las ballenas y las abejas. Es quizás inevitable pensar en el espacio exterior desde un cuarto de seguridad, cuando afuera la ciencia ficción y lo fantástico se funden con lo real.

©Trópico Absoluto

Fernando Yurman (Paraná, Argentina, 1945) es psicoanalista con experiencia clínica y docente en Argentina y Venezuela. Actualmente reside en Israel. Ha publicado, entre otros: Metapsicología de la sublimación (1992), Lo mudo y lo callado (2000), La temporalidad y el duelo (2003), Psicoanálisis y creación (2002), Sigmund Freud ( 2005), Crónica del anhelo (2005), La identidad suspendida (2008), Fantasmas precursores (2010); y las ficciones La pesquisa final (2008), El legado (2015), y El viajero inmóvil (2016).

1 Comentarios

Escribe un comentario

Sumamente interesante el relato con la analogía que involucra dos clásicos de la literatura de ciencia ficción como 20.000 leguas de viaje submarino y Mobi Dick.

Se esboza una visión bien particular y contextual de un conflicto actual, que ha devenido en un genocidio injustificable por parte de Israel, desde cualquier punto de vista que se le mire, es sumamente complejo evitar la influencia parcializante, de las hegemonías occidentales desde sus aparatos corporativos comunicacionales, que construyen su propia narrativa, para imponer sus propósitos políticos.

Desde la elaboración literaria excelente.